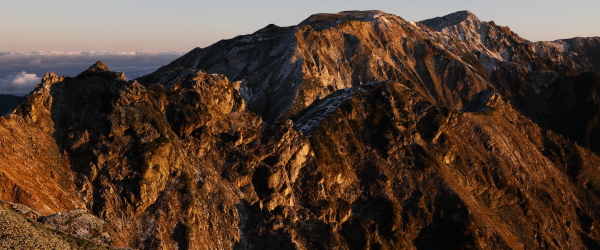

冬期の北アルプスの山々の朝焼けと夕焼けを狙うのは、気象条件の厳しさや標高差などからなかなか難しい。

その中でも比較的狙いやすいのが、ゴンドラ・リフトで簡単にアプローチでき、通年営業の八方池山荘がある唐松岳だ。

唐松岳からの夕焼け撮影は前々回撮れているため、狙うは唐松岳山頂からの朝焼け撮影。初日に登って夕焼け撮影→2日目に朝焼け撮影のスケジュールのため、夕方と翌朝の晴れマークが必須。

今シーズンのラストパウダーと思われるドカ雪が降った後の連日の晴天予報。満を持しては唐松岳からの朝焼け撮影に繰り出すことにした。

過去チャレンジするも、天候に恵まれず失敗。今回で冬の唐松岳をコンプリートしよう。

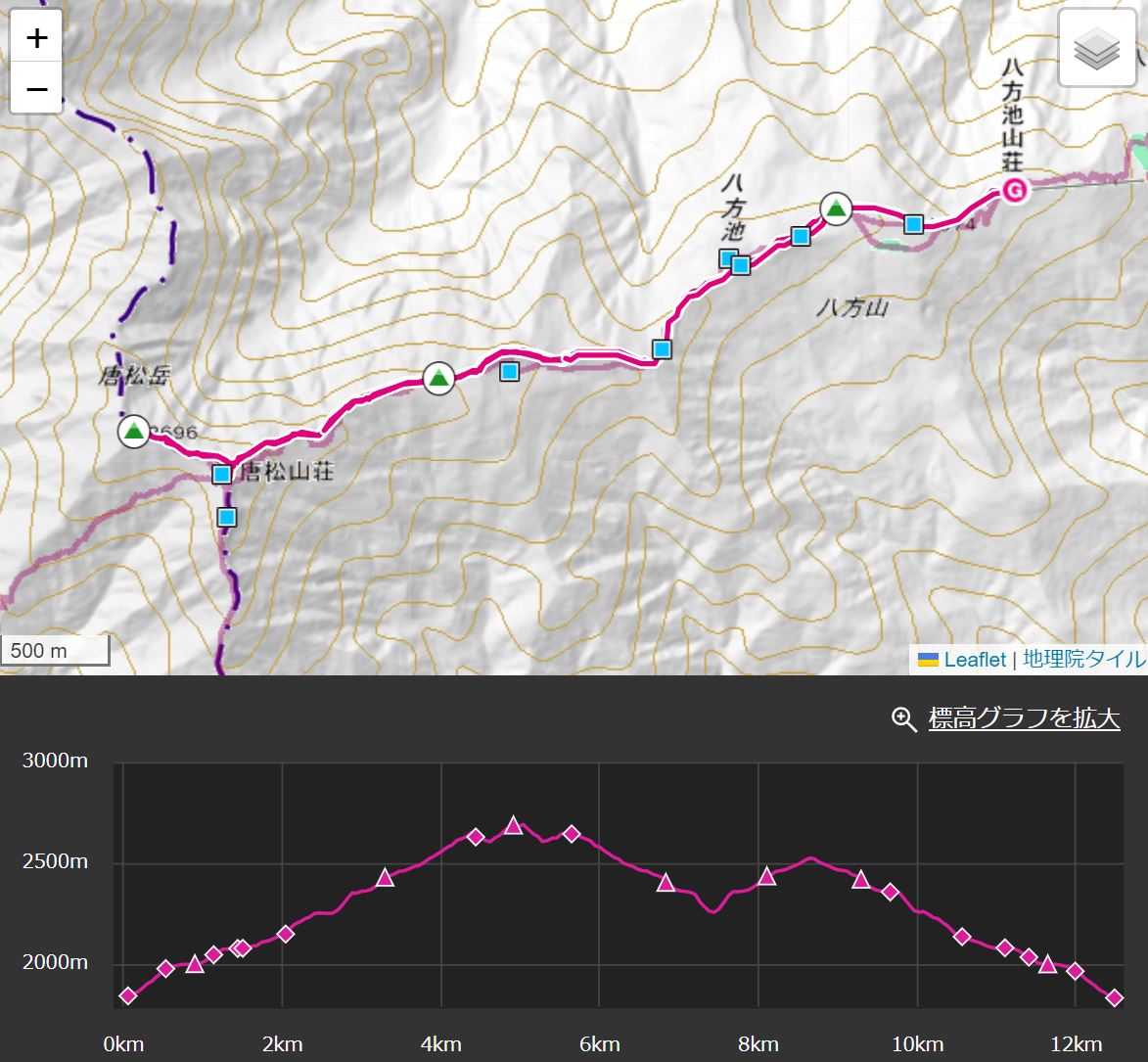

登山ルート

〔距離〕13km/〔累積標高〕1,270m

〔1日目_山行〕5時間30分/〔休憩〕3時間20分〔合計〕8時間50分

〔2日目_山行〕2時間40分/〔休憩〕3時間40分〔合計〕6時間20分

迷うのはテントの設営場所。上の樺付近で張るか、唐松山荘付近の稜線で張るか。

上の樺付近で張れば、強風等気象悪化の面で安全な一方、夕焼けと朝焼けを撮るとすると、唐松岳山頂までの標高差450mの距離を2往復しなければならない。

一方、唐松山荘付近の稜線で張ると、強風等気象悪化の面でリスクが高いが、夕焼け撮影も朝焼け撮影も、唐松岳山頂までのわずかな距離で済む。

山行記録 2025年3月20-21日

1日目_八方池山荘 10:40 ~ 11:45 八方池

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 25mm f14 1/320sec ISO100 PLフィルター

早朝に無料の八方池第三駐車場に到着して仮眠。

09:40 一週間の仕事の疲れもあり起きれず。準備を整えて遅い出発。初日の目的は夕景撮影なので、早く出発する必要はない。しかし今から思えば、八方尾根からの五竜岳や鹿島槍ヶ岳は、早い午前中の光線状態が良いため、通常通りロープウェイの始発で登って、早く着いてテントを設営し、夕方まで仮眠しておく方がよかった。

八方ゴンドラ乗り場までの街中は、外国人が多く、街並みもどことなく日本ではない異国感が漂う。スキー担いでゴンドラ乗り場まで行く様は、みんな楽しげ。

ゴンドラ下りればもう絶景。五竜岳と鹿島槍が見えてくる。さらにリフトを2本乗り継いで八方池山荘まで。だんだんと山が近づいてきて、テンションが上がってくる。

10:40 スノーシューを履いて、八方池山荘スタート。冬期の唐松岳に来るのはもう三度目だが、武器は一貫してスノーシュー。

時期的にアイスバーンで悩まされることはなく、唐松岳は、どちらかと言えば深雪に対応するスノーシューの方が合っていると思う。今日もライトニングアッセントにウィペットの組み合わせ。念のため軽量アルミアイゼンも持参しているが、まず使うことないだろう。

登山組はもうとっくにスタートしているので、絶好の登山日和だけど人はまばら。北側を見れば、既にシュプールが描かれた稜線の向こうに、白馬三山。二週間前にあの白馬岳の頂きに立ったことを思い出すと、ニヤニヤが止まらない。w

南側を見れば、たおやかな八方尾根の向こうに見える五竜岳と鹿島槍ヶ岳がカッコよすぎる。

八方池(11:45)

EOS R5+RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM 100mm f11 1/320sec ISO100 PLフィルター

後立山連峰の山々を撮るなら、斜光線となる早い午前中がよい。遅いスタートだったので、これ以上遅くなると光が真上から差すようになってしまう。

良い条件での八方尾根からの写真は以前撮っているが、今日は撮らないというわけにはならない。光線状態が良い今のうちに、超望遠レンズで撮れるものを撮っておく。

八方尾根から見る五竜岳は、どこから見ても美しい。3月中旬にも関わらず、ドカ雪が降ってくれて真っ白に雪化粧。とても美しい。今日の五竜岳への登頂者はいるのだろうか。

五竜岳の稜線の向こうには、恐ろしいくらいの雪襞を纏った双耳峰の鹿島槍ヶ岳。雪襞をこれほど見れる山って、鹿島槍ヶ岳と五竜岳以外で自分は知らない。本当に何度見ても日本の山とは思えない景色。

今日も持ってきた100-500mmの超望遠で徐々に近寄っていく。細かくてクリーミーな雪襞がすごい。何度見てもここだけ切り取りたくなってしまう。w

反対側には、一面の雪原となった八方池と荒々しい不帰キレット。一人の登山者が八方池を突っ切って歩いている。八方池でのテント泊者かな。

八方池 11:45 - 12:00 下の樺

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 35mm f11 1/500sec ISO100 PLフィルター

序盤から絶景。南北の白馬三山や五竜・鹿島槍だけでなく、正面に不帰キレットまで現れてくるのだから、こんな贅沢な景色はない。久しぶりの冬期の八方尾根だけど、改めて素晴らしい。冬山としての難易度の低さだけでなく、人気があるのが納得。

斜面の至る所にバックカントリーのシュプールが刻まれている。これは楽しいだろうな。景色も綺麗だし、なんてったって極上のパウダーだから。登山以外でこんな上質のパウダー、スキーで滑ったことがない。

撮るもの撮ったら、いずれバックカントリーで滑りに来てみたい。

緩やかに高度を上げると、ダケカンバの木の生えている一帯に差し掛かる。ここが下の樺。テントを張れる場所もありそうだが、もっと上部に張りたいので、ここは通過する。

次の上の樺までは、やや傾斜の急にな斜面を直登する。スノーシューだとヒールリフターを使っていい感じに直登できる。しかしこの斜度はスキーだと厳しいだろう。大きくジグが切ってある。

下の樺 12:00

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 35mmトリミング小 f11 1/500sec ISO100 PLフィルター

下の樺から上の樺へ向かうと、五竜岳が高さを増してくる。ここからの、手前の八方尾根の稜線越しに見る五竜岳と鹿島槍ヶ岳の絵が自分は好きだ。

手前の広い雪稜と五竜岳と鹿島槍ヶ岳が朝日に染まる絵は最高だろう。このポイントからも朝焼けを撮影したいし、唐松岳山頂からも朝焼けを撮影したい。白馬岳と同じく、小蓮華山から撮る朝焼けの白馬岳も良ければ、白馬岳山頂から撮る朝焼けも良いのと似ている。

要は唐松岳からは中腹と山頂の2ヵ所から朝焼けを撮影する必要があるんだな。w

今回はより難易度が高い、山頂からの朝焼け撮影をしとめるのが目的。

今日のレンズは、24-70mmの標準ズームが重いので、代替で14-35mmの超広角ズームと100-500mmの超望遠ズームの2本構成。この稜線越しの五竜岳と鹿島槍ヶ岳の絵を撮るには、ちょうど50mmくらいの画角が必要で、14-35mmの超広角ズームではやや寄り切れない。仕方がないので、少しトリミングした。w

稜線からはガスが流れ始めてきた。高山ぽい雰囲気が出てちょうどいい。

五竜岳の山頂をアップで捉えると、トレースを発見できたが、やや消えかかっている。今日の登山者のトレースだろうか。この大雪後、一番手の人は大変だろう。もはや”壁”としか言えない急斜面のトラバースと登降。五竜岳、恐ろしすぎる。

今回はどちらも朝焼けが撮れていない五竜岳と唐松岳のどちらにするか、という選択があったが、まずは安全に確実に唐松岳を選択した。

ここからも、五竜岳と鹿島槍ヶ岳の雪襞をアップで捉える。どういう条件でああいうふうに雪が着くんだろうね。五竜岳と鹿島槍ヶ岳の間にガスが流れていい感じ。

テント設営_上の樺(13:00-15:10)

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 17mm f11 1/250sec ISO100 PLフィルター

下の樺からの急斜面を登り切ると、またダケカンバが生えるエリアになる。ここが上の樺。ホント文字通り。

上の樺がテント設営地の候補。上の樺で張るか唐松山荘付近の稜線で張るか?ここで意思決定しなければならない。

夕焼け撮影と朝焼け撮影の撮影面を考えれば断然唐松山荘の稜線の方が有利だが、強風や天候悪化のことを考えれば断然、上の樺の方が安全だ。この上の樺、急斜面の基部にあり、風の直撃は確実に防げる地形となっている。

う~ん、どうしようか。明日の午後からは爆風予報が出ている。朝は大丈夫な予報だが、予報より早まって夜間から爆風に晒されたら生きた心地がしない。前回の白馬岳で夜間強風に煽られ続けた恐怖を思い出すと、山頂稜線でテント泊なんて恐ろしすぎる。

13:00 ここは安全に、上の樺でテントを設営することにした。

2週間前に白馬岳でテントを設営したばかりなので、要領は得ている。前回の反省を踏まえ、スノーソーできっちり直方体にブロックを切り出す。下に積むブロックは大きく、上に積むブロックはやや小さく。そして高さを出すために、ブロックを積むだけでなく下方向に深く切り出して掘っていく。

うん、なかなかいい感じになってきた。ここまでで25分経過。慣れてきたら早いじゃないか。

雪ブロックの中にテントを張って、ペグで固定。ちょうど1時間でテント設営完了。前回の小蓮華山でのテント設営より半分の時間で済ますことができた。

この時刻になって、登頂を終えた登山者が続々と下りてくる。テント設営作業がみんなに見られているようで少し恥ずかし。1人の登山者が「写真撮らせてもらっていいですか?」と声をかけてきた。物珍しかったんでしょうか。ちょっと照れくさい。

設営したテントの中から白馬の稜線を眺めてご満悦。夕焼け撮影のため、山頂往復に十分なだけのエネルギーを摂取する。

15:10 食事を摂って少し休んだら、疲れも回復した。夕焼け撮影のために、山頂に向けていざ出陣!夕方の出勤だ。w

上の樺 15:10 - 15:50 丸山

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 27mm f16 1/160sec ISO100 PLフィルター

さぁ、今日はここからが本番だ。装備も時間もぬかりなく。

山頂に行くまでの時間は十分見ているので、ゆっくりと高度を上げていく。今日の先行者のトレースが深く刻まれている。50cmくらいあるだろうか。この時期でどんだけドカ雪降ったんでしょう。一番手のラッセル大変だったでしょうに。感謝感謝。

急坂登って振り返れば、上の樺と自分のテント。なかなかよいテント設営場所だ。今日の夜の安全は確保した。w

さらに進むと、シュカブラが目立ってくる。どんだけ激しい風雪だったんでしょう。朝焼け夕焼けだけでなく、このシュカブラを撮るのも冬の山岳写真の楽しみ。

遅い時間の斜光線がいい感じでシュカブラを浮きだたせてくれる。波打つシュカブラの斜面に白馬三山。いいね、超カッコイイ!スキーのトレースがなければもっとパーフェクトだったんだけれど。

反対の五竜岳方面のシュカブラも彫りが深くて面白い造形。

行く先の山頂稜線は、なんと、いつの間にか雲に覆われてきている。逆光に浮かび上がるシュカブラが神々しい!

丸山 15:50 - 17:20 唐松岳山頂

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 14mm f11 1/160sec ISO100 PLフィルター

八方尾根の稜線は、いくつかのコブを乗り越えていく感じ。シュカブラの奥に見える次なるピークは丸山か。丸山ケルンが小さく見える。

丸山を越えると、不帰キレットがドーン!と見えるはずなのだけれど、稜線は雲に覆われその厚さが増していっている。今日の夕焼け撮影大丈夫か?暗雲が立ち込め始める。しかしここまで来たら、夕景撮影の時間には雲がとれることを祈って山頂に向かうしかない。

意を決して、分厚い雲の中に突入する。雲の中に入れば、軽い爆風。うひーっ、って感じ。こんなはずでは...、と思っても先に進むしかない。

稜線に到着しても、近くに見えるはずの唐松山荘はホワイトアウトでまったく見えず。日没まで時間が迫ってきているので、そのまま唐松岳山頂に向かう。

ときおり雲の中から白馬の稜線が見えると、希望と勇気が湧く。

唐松岳山頂まであと少し、というところまで来ると、雲の上に出たのか雲が消えてきたのか、徐々に周囲に視界が見え始める。巨大なシュカブラの波の向こうに五竜岳が見え隠れし始める。やったね!今日の勝利を確信した。

唐松岳山頂までの道で、風を防げる場所はない。爆風ちょい手前の強風。飛ばされた雪煙がバチバチ顔をたたくが、勝利は目前。俄然やる気が出てきて爆風もなんのその。深く刻まれたトレースを辿れば、山頂はすぐそこ。西に傾いた太陽と剱から立山への稜線が見えてくる。

唐松岳山頂(17:20-18:15)~上の樺(19:30)

EOS R5+RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM 100mm f11 1/50sec ISO100 PLフィルター

17:20 夕焼けの時間ちょいギリギリになって、唐松岳山頂着。余裕を持ってでき来たはずだったんだけれど、上の樺から2時間くらいかかってしまった。

山頂は軽い爆風。気温は氷点下17度となかなかに厳しい。さすが北アルプス。やすやすとは撮らせてくれない。

この風速だと、山頂でレンズ交換なんて芸当はかなり厳しい。しかしせっかく持ってきた100-500mmを使わないのももったいない。爆風の中慎重に、1回だけなんとかレンズ交換することができた。

まずは100-500mmで切り取れる部分を探す。遠い山並みは大方シルエットになっているので、朝はたくさん切り取ることができるだろうけれど、夕方はあまり切り取れる部分は少ない。

まずは正面の五竜岳。あまりにどっしりした山容の西斜面に夕日が当たる。幸運なことに先ほどまで苦しめられた雲が残っており、雲にも光が当たってくれていい感じなった。その奥にはちょっぴり突き出でいるのは槍ヶ岳か。

北アルプス深部の山々はシルエットだが、間に雲が流れてこれまた美しい。剱岳も雲を従えているよう。

やはり雲がないより雲があった方がいいが、こればかりは狙って撮れるものでもない。今日は幸運だった。今日頑張ったご褒美みたいだ。

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 23mm f11 1/15sec ISO100 PLフィルター

500mmいっぱいまで伸ばせば、槍ヶ岳と穂高も捉えることができる。なかなか見ない角度からの槍ヶ岳だ。剱岳からは立山に延びる稜線は重厚感たっぷり。これまた二段に雲がいい働きをしてくれている。

反対側は、白馬鑓ヶ岳の西斜面に光が当たる。これまたなかなか見ない絵だ。

厳冬期じゃないからか、今日はなかなかピンク色に染まらない。と思っていたが、17時45分、いよいよ日が沈む頃になると、ピンク色に染まってきた。レンズも超望遠から超広角に交換して、今日のメインの撮影に挑む。

撮るべき方向は3方向。五竜岳、剱岳、不帰キレットと白馬鑓ヶ岳だ。まずは日が沈む剣岳方面から。

もうだいぶ雲は少なくなってしまったが、剱岳と深い谷を何層もの雲が埋めてくれる。雲に夕日が当たって、よい夕焼けを演出してくれた。

続いて五竜岳。五竜岳と手前の焼ける雪斜面を合わす絵が好きだ。今年は雪が多く一面シュカブラに覆われ、黒い地肌が見えていないのがよい。

まさか3月中旬でこんな雪が多い写真が撮れるなんて。幸運だった。

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 16mm f11 1/8sec ISO100 PLフィルター

最後に不帰キレットと白馬鑓ヶ岳方面。日が落ちるにつれて、白馬鑓ヶ岳の日が当たる面積が小さくなってゆく。

手前の雪面がシュカブラっぽくピンクに染まってくれているので、手前の斜面を多く入れて。不帰キレットから吐き出される雪煙が風の強さを物語っている。

山頂の岩に張り付いたエビの尻尾が焼けて綺麗。焼けるエビの尻尾を手前に大きく取り入れて、白馬鑓ヶ岳を添えてもいい感じ。けれど、踏み荒らされた足跡が残念。

18:00 日没を迎えても、明るい西の空の残照でしっとりした夕景写真が撮れる。最後にお気に入りの五竜岳とシュカブラを撮って。剱岳を見るのはまた来年の冬だろうか。

撮るもの撮ったので、準備を整えてすぐ下山。なにせ、テントは1時間以上離れている上の樺に張ってあるのだ。できるだけ残照で明るいうちに、唐松山荘との分岐を超えて稜線の下りに入りたい。

山頂からの下りも、柔らかい深雪なのでアイゼン不要。ライトニングアッセントで十分。ガシガシ下る。

珍しいことに、今日の夕景撮影は自分以外に2パーティ4人がいて計5人。冬期の朝夕の山頂で自分一人でなかった場面の記憶がほとんどない。唐松山荘への分岐から4名がどこから来たのかと確認すると、唐松山荘付近でテントを張っているらしい。

すごいな、山頂稜線でテント泊するなんて。時間があれば風が防げる場所があるか確認したかったけれど、風が強くそれどころではない。1時間弱で上の樺のテントまで安全に下りた。

上の樺はテント泊の最適地だった。すぐ急斜面が立ち上がるので、風の直撃をほぼ受けない。稜線の方はゴーゴーと強風の音がすごい。明日の朝にあの中に突っ込むことを考えると、恐ろしくて仕方がない。

たまに稜線の強風が下に下りてきてテントをたたく。雪ブロックが完璧で風の直撃もないものの、余波でバタバタとテントが叩かれる。結局耳栓を持ってきてもほとんど寝れなかった。

2日目_下山(上の樺 3:20 ~ 4:00 2,525m撤退 ~ 5:10 上の樺 8:00 - 9:40八方池山荘)

EOS R5+RF14-35mm F4L IS USM 27mm f4 0.4sec ISO100 PLフィルター

03:20 2時に起床して、山頂往復する分の朝食を胃にかき込んで出発。この朝焼け撮影の所作が、さながら早朝出勤のようだ。w

上空には月と星。風は強いものの、晴れていれさえすれば朝焼け撮影もほぼ成功なので元気も出る。

そのうち雪が顔をたたき始める。おや?とヘッドライトを消して上空を見る。月は薄雲に隠れ始め、さっきまで見えていた白馬の稜線と不帰キレットは雲に隠れて見えなくなり始めた。

やっべ、、、今回の目的の朝焼け撮影に赤信号が灯った感じだ。しかし日の出時刻には雲がとれることを祈って進むしかない。

しかし丸山を超えたあたりから状況が変わってくる。爆風だ。それでも前進をするが、どうにもこうにも爆風に抗いきれなくなってくる。ときおり耐風姿勢。そのうち体ごと浮き上がり、軽く飛ばされ数歩よろめき倒れる。

ウィペットの両ピックを雪面に突き刺して、今後の行動を考える。今歩みを止めると、山頂朝焼けはなく目的は達成されない。しかしこの爆風はもう行動中止レベルに近い。実際進めないし、この先稜線が狭まると危険極まりない。しかも雲はどんどん厚くなってきている。

やーめた、これは朝焼けはないわ。

2,500m付近まで登ったが稜線に届かず、踵を返して下山を開始する。残念だ、とっても残念だ。前回に続いてまたして失敗とは。一番大変なテント泊山行で失敗するとは、ダメージがでかい。

爆風で両ピックを雪面に刺すのは、爆風の乗鞍岳以来か。山頂稜線でテント泊をしていた4名は大丈夫なのだろうか。

山頂朝焼けはなくなったとしても、上の樺の上部あたりから、五竜岳と鹿島槍ヶ岳の朝焼けを狙えるかと思い、東の空が明るくなるまで強風の中粘ってみる。

しかし西の空は少し赤くなるものの、上空の雲がどんどん大きくなり、朝日は雲に遮られて届かないのが確実だ。こりゃダメだ...⤵。

05:10 テントに戻ると、夜間の爆風の中の行動が疲れたのか、少し横になる。今度は寝れた。起きて外を見ると真っ白。なんだ、天気予報大外れじゃないか。

少し寝ている間に、さらに風が強まった気がする。今日は午後から爆風の予報(朝から爆風だったが)。うかうかしているとさらに爆風に巻き込まれるおそれがある。

急いでテントをたたんで撤収。今回の雪ブロックは風のあたりも少なかったからか、ほとんど原型を保っていた。先々週の小蓮華山とは全然違う。

下からは次から次へと登山者が登ってくる。早い人たちは、八方池山荘泊りの人達か。

八方池まで下りてくると、テントが数張りあり。振り返れば稜線は暗い灰色の雲に覆われて、不帰キレットも五竜岳もその姿は確認できない。あの中は爆風の嵐だ。

八方池山荘が見えてくると、ゴンドラ・リフト初の登山者がアリの行列状態で登ってくる。ここまで標高を下げると、青空が見えてくる。なんとか晴れて、景色楽しめるといいね。

09:40 八方池山荘着。このときは全く想像していなかったけれど、この後、リフトもゴンドラも止まったよう。

リフト✕2本にゴンドラを乗り継いで、登山終了。

万を持して朝焼け狙いで挑んだ唐松岳だったけれど、もう既に撮れている夕焼けは撮れて朝焼けは撮れず。

なかなか簡単には撮らせてくれない唐松岳。

また来年以降も唐松岳を狙うんだろう。撮れるときまで。

唐松岳 山行記録一覧