ロードバイクのレーシングモデルは乗り心地が悪い、というのは本当だろうか。確かに、ペダリングパワーを最大限に推進力へ変換するため、高剛性・軽量性を優先したフレームは硬く、路面からの振動を体にダイレクトに伝えてくる点は間違いない。

しかし、タイヤのワイド化やチューブレス化といった技術が進み、カスタム次第で驚くほどの快適性を実現できる。自分の場合も、快適性を追求した結果、乗り心地が極めて優れた最終形態にたどり着いた。ロングライドも非常に快適である。

元々がレーシングモデルであるため、タイヤさえ交換すればレースにも参戦できる、ある意味で万能なマシンに仕上がった(少々重いけれど)。

ここでは、そんな快適性に全振りカスタムしたレーシングバイクを紹介する。

ピナレロ F5

今でこそ夢中なロードバイクだが、以前は全く興味がなかった。その大きな理由の一つが、細いタイヤから想像される乗り心地の悪さである。快適性を求めて、通勤には20年近くタイヤの太いマウンテンバイクを使っていた。

しかし、あることがきっかけでロードバイクに乗るようになる。その目的は、ほとんどが写真撮影目的のゆるポタやロングライドだ。

購入したのはピナレロF5というレーシングモデルである。

ミドルグレードで東レT700カーボンを採用し、ハイエンドほど高剛性ではないにせよ、エンデュランスロードのように振動吸収が特に考慮されているわけではない。端的に言えば、決して軽くはないが「かかり」は良い、というモデルだと考えている。

ピナレロF5は気に入っている。しかし、やはり細いタイヤとサスペンションのないフレームからくるゴツゴツとした衝撃や突き上げには辟易する。

なぜエンデュランスロードではなくレーシングバイクを買ったのかといえば、その造形美と鮮やかな青色に一目惚れしたからに他ならない。

ゆるポタ向きではないレーシングバイクであっても、私としては快適性だけは譲れない。快適性を求めてパーツをとっかえひっかえするうちに、気づけばフレーム以外に元のパーツが残っていないほどの、快適性に全振りしたマシンになっていた。

マシン・機材編(振動吸収性)

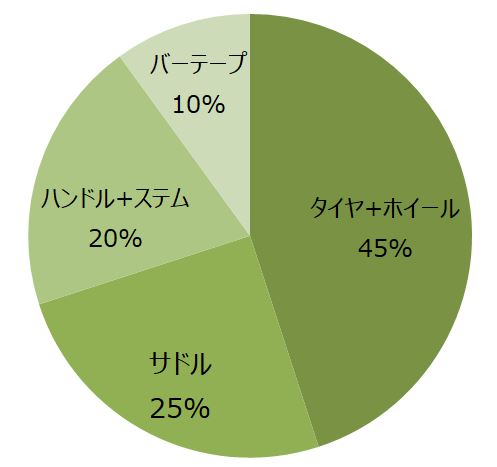

快適性への貢献度

快適性に寄与する交換パーツで、影響度が高い順に列挙すると以下の4つである。

② サドル

➂ ハンドル+ステム

④ バーテープ

タイヤ+ホイールはリム幅を介して不可分な要素であるため、一体として扱っている。

これらの中で、タイヤ+ホイールとサドルで、どちらが快適性への貢献度が高いかというと、タイヤ+ホイール>サドル と考える。これは、タイヤとホイールが路面から最初に振動を受けるパーツであり、その影響度が大きいことに起因する。また、タイヤとホイールは複数の要素が快適性に寄与するため、組み合わせ方によってはサドル単体の快適性を上回るのである。

次に、タイヤとホイール、そしてサドルほどではないが、ハンドルとバーテープも無視できない要素である。これらはバイクと人との接点であり、手に荷重がかかる部分であるため、快適性に与える影響は大きい。

ハンドル+ステム、バーテープを比べると、ハンドル+ステム > バーテープと考える。バーテープは手が触れる部分の振動を吸収するのに対し、ハンドルとステムは路面から伝わる振動そのものを減衰させる役割を果たすためである。

快適性への各パーツの貢献度を、完全に主観で表現すると以上のようになる。

タイヤ+ホイール(45%)

タイヤとホイールは路面から最初に振動を受ける部分であり、快適性に最も大きく影響を与えるパーツである。

また、タイヤとホイールが快適性に与える要素は複数あり、その組み合わせによって乗り心地が決定される。

タイヤ+ホイールの快適性貢献要素

| A. タイヤの幅 | B. ホイールのリム内幅 | C. タイヤの種類 |

| ● 28C(280g) ● 30C(300g) ● 32C(320g) |

● 21mm ● 23mm ● 25mm |

● クリンチャー+TPUチューブ ● チューブレス(レディ) ● チューブラー |

タイヤの幅

まずはタイヤの幅である。タイヤの幅が太いほどエアボリュームが増し、より低い空気圧で運用できるようになり快適性が高まる。しかし、その分重量は重くなる。

このように、快適性を高めることによる重量増と、軽快な走行性はトレードオフの関係にあるため、どのタイヤ幅を選択するかが重要となる。また、タイヤクリアランスの制限を受けるため、採用できるタイヤの最大幅はバイクごとに異なる。

最近のレーシングモデルでは、30cが限度とされることが多い。実際に30cが限度とされているピナレロF5で試したところ、32cのタイヤでも問題なく走行できた。

ホイールのリム内幅

タイヤの幅に関連して快適性に大きな影響を与えるのが、ホイールのリム内幅である。

リム内幅がワイドになるほど、同じ幅のタイヤを装着しても実際のタイヤ幅は太くなり、エアボリュームが増して快適性が高まる。実際にワイドリムのホイールを試すと、その影響は想像以上に大きい。感覚的には、同じタイヤ幅でも、リム内幅をワイドなホイールに交換するだけで、ワンサイズ上のタイヤに換えたくらいのインパクトがある。

また、ワイドリムにすることでコーナリング時の安定感が増す効果がある一方、重量は増える傾向にある。

クリンチャー or チューブレスタイヤ

タイヤの種類を変えることで、快適性の向上を図ることが可能である。

特に、クリンチャータイヤ(+TPUチューブ)からチューブレスタイヤ、またはチューブレスレディタイヤへ換えることで、快適性は大幅に向上する。これは、タイヤ内部にチューブがなくなることによりエアボリュームが増加し、加えて低い空気圧での運用が可能となるためである。

また、低い空気圧での運用はグリップ力の向上にもつながり、コーナリング時や荒れた路面での安定性も増す。しかし、クリンチャータイヤとTPUチューブの組み合わせより、若干重量は増す傾向にある。

実際にチューブレスタイヤに交換した経験から、その快適性と安定感の向上は大きく、クリンチャータイヤには戻りがたいと感じるほどである。

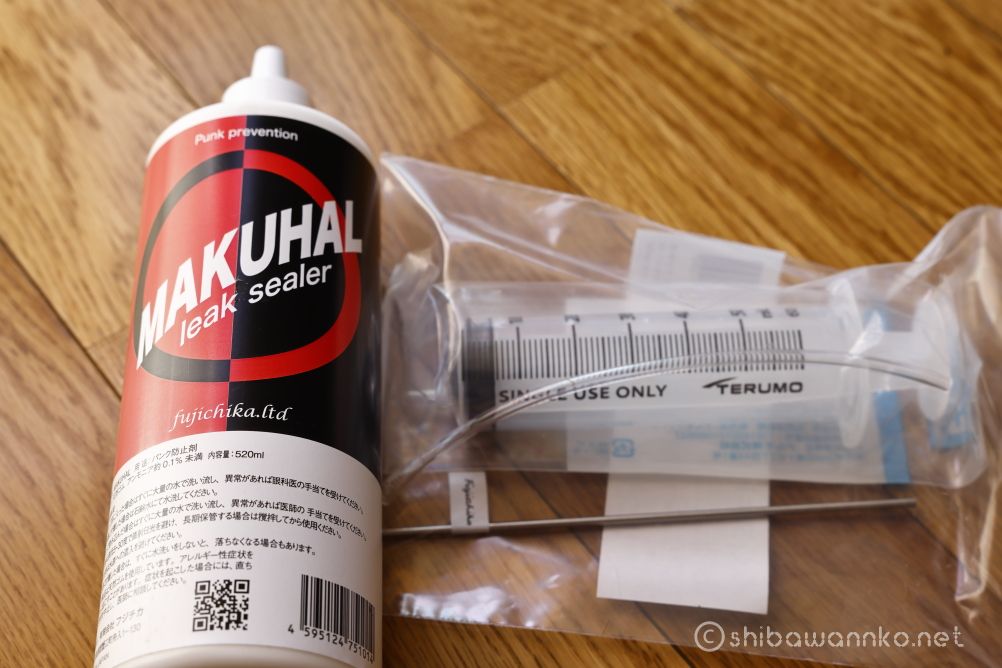

一方で、チューブレスレディタイヤには多くのメリットだけでなく、液体のシーラントを使用することによる管理の手間や不安定さという、無視できないデメリットが伴う。

この最大のデメリットは、シーラントを液体として残さない「マクハル」を使用することで、ほぼ解消されると考える。マクハルはチューブレス(マクハル)専用のパンク修理キット「ONE PACK」も存在し、その管理の煩わしさは大幅に軽減される。

実際にマクハルを試したところ、新品タイヤに最初の施工をして以来、何事もなく安定して運用できている。

-

-

初チューブレス化にあわせてマクハルシーラント導入! ~意外と簡単にできちゃった話~

自分がロードバイクに求めるものは、”いかにして快適に(そしてできれば速く)走れるか”、と言うこと。 快適性を求めて換えられるパーツはすべて換えてきた。しかし快適性を一番大きく左右するタイヤに関しては、 ...

続きを見る

その他の要素

上記の要素以外に、タイヤの空気圧も快適性に大きく影響を与える。しかし、空気圧はタイヤやホイールのリム幅、タイヤの種類(特にチューブレスタイヤは空気圧を下げることが可能である)といった要因に依存して決定されるものであり、単独のパーツではないため、ここでは言及を避ける。

ホイールにおいては、リム内幅以外にも様々な要素が存在するが、それらの影響度はタイヤ幅と組み合わせたリム内幅より少ない。また、その要素は多岐にわたるため、ここでは割愛する。

● リムの素材(カーボン > アルミ)⇒ カーボンはアルミより振動吸収性に優れている

● リムハイト(ローハイト > ディープリム)⇒ リム自体がたわみやすくスポークが長るなるため、路面からの衝撃を吸収しやすい

● スポークの素材(鉄 or カーボン)

結局どの組み合わせが最適か?

まず、タイヤの種類については、快適性を考慮すればチューブレス(レディ)タイヤの一択である。管理の手間や不安定さについては、マクハルを使用すれば解消される。

次にホイールであるが、星の数ほど種類があるため、個人の好みに左右されるところである。

自分の場合、フルクラムのSHARQを購入した。リム内幅は25mmと超ワイドであり、ロード用というよりはグラベル用のホイールであるが、ロードバイクに使用できないわけではまったくない。

最終的に決めるのは、リム内幅25mmのフルクラムSHARQに装着するタイヤの幅である。

自分はこれまで28c→30c→32cとタイヤ幅を変遷させてきたため、すべてのタイヤを装着して感触を確かめた。

まずは32cクリンチャーを試した。

リム内幅25mmのSHARQに32cクリンチャーを履かせると、プヨンプヨンの極上の快適性が得られた。クリンチャーであっても十分な快適性である。リム内幅21mmのホイールに装着していた時と比べてエアボリュームが増大し、ワンランク上の快適性になっている。

次に30cのチューブレス(レディ)タイヤを試した。

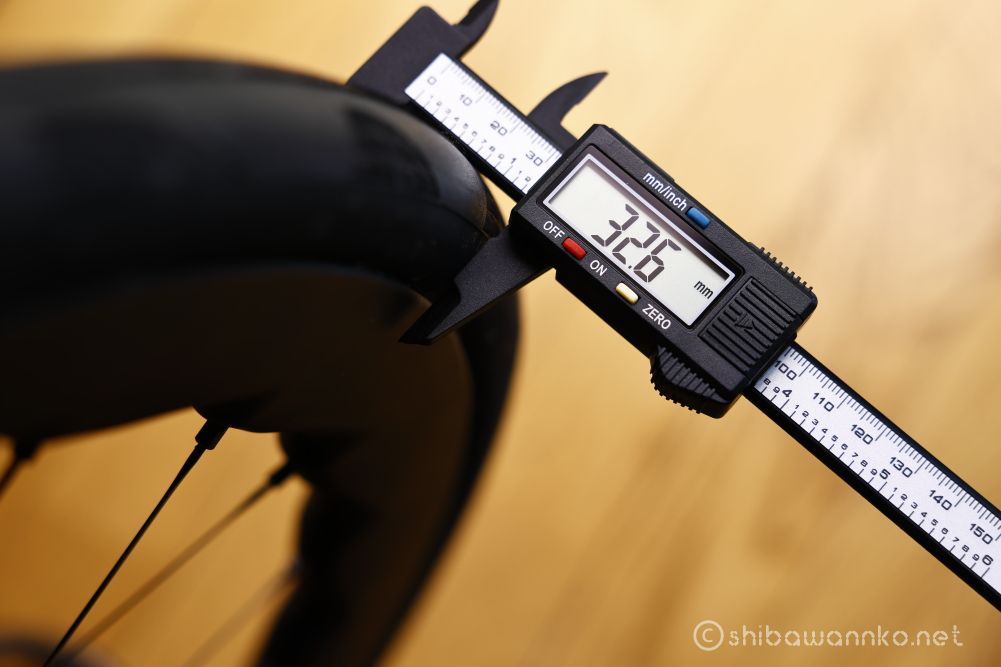

これがチューブレスタイヤの初体験である。25mmのワイドリムに履かせると、30cのタイヤの実寸は32.6mmと大きく太くなった。

初めてのチューブレス施工を無事に終え、試走してみた。

30cなりに空気圧を下げて運用すると、これもまた極上の快適性であった。先の32cクリンチャーと比べても、同程度かやや上であると感じる。

快適性が増す一方、重量増により出だしのもっさり感は若干感じるようになるが、快適性重視の選択であれば、30cチューブレスタイヤ+リム内幅25mmホイールの組み合わせが最適解である。

もう一つの選択肢として32cチューブレスとワイドリム25mmの組み合わせも考えられるが、快適性は30cで十分に感じる。ロードバイクとしてのキビキビした走りは残したいのである。

32cチューブレスにすると、重量増の影響もさらに大きくなり、快適性はもはや過剰と言えるのではないだろうか。ロードバイクの乗り味とは少し違ったものになると思われる。

以上の検証から、普段乗りのゆるポタ・ロングライド用のタイヤとホイールセットは、30cチューブレスとフルクラムSHARQ(リム内幅25mm)の組み合わせに決定した。

では、ヒルクライム用のタイヤとホイールセットはどうあるべきか。

富士ヒルでは、チューブレスタイヤに挑戦する前であったため、25cクリンチャーとDURA-ACE36c(リム内幅21mm)の組み合わせで出場していた。一度マクハルでチューブレス化したところ、乗り心地が良くなったため、ヒルクライム用のタイヤもチューブレス化したくなったのである。チューブがなくなることでタイヤ内部でのチューブとタイヤの摩擦がなくなり、タイムも短縮されると言われている。

ヒルクライム用のタイヤは、28cチューブレスとDURA-ACE36C(リム内幅21mm)の組み合わせに決定した。

人生2度目のレースとなる磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレースには、この組み合わせのタイヤとホイールセットで臨んだ。

-

-

磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレース2025 2days参戦記 ~人生2回目のレースはいかに~

人生初のレースが1ヶ月前の富士ヒルクライムレース。 もともと写真撮影メインのガチなゆるポタ族の自分がとち狂ってレースに出ようと思ったのが、富士ヒルのブロンズリングが欲しい!というただそれだけ。直前2ヶ ...

続きを見る

補足として、周りの選手の機材を見た限り、28cのタイヤを履いている選手は見当たらなかった。

実際に28cチューブレスでヒルクライムレースを走ってみると、登りはともかく!?下りは最強であった。荒れた路面からの衝撃はタイヤが吸収し、コーナリングの安定感も抜群であり、まるで下りのスペシャリストになったかのようであった。

このように、快適性一つをとっても複数の要素の組み合わせとなり、その影響度合いも大きくなる。マシン全体の快適性のうち、少なくとも半分近くをタイヤとホイールが占めるのは間違いない。

サドル(25%)

バイクとライダーとの接点は、足、手、そして尻の3点のみである。この接点の一つであり、尻(サドル)への荷重割合は体重の40〜60%程度と言われているため、乗り心地に大きく影響するのは必然である。

初心者の頃は、脚力や体幹の筋力が不足しているため、リラックスしたポジションとなり、尻への荷重割合が相対的に大きくなる。しかし、ロードバイクに乗り続けるうちに脚力や体幹の筋力が備わり、ハンドルも遠く低いポジションに変わると、尻への荷重は少なくなる傾向にある。

筋力や柔軟性など、ライダーの身体が変化するにつれてポジションも変わり、それに伴い適合するサドルも変化する。そのため、誰もが一度はサドルを頻繁に交換する”サドル沼”に陥るといえる。

自分も様々なサドルを試した結果、最終的にプロロゴのSCRATCH M5 PAS 3DMSSにたどり着いた。このサドルは、快適性だけでなく安定感も抜群であり、かつ軽量であるため非の打ち所がない。

-

-

〔レビュー〕Prologo SCRATCH M5 PAS 3DMSS ~Final Answer !? サドル沼の最後に辿り着いたのは...~

サドルは、「合う・合わない」の個人差が非常に大きなパーツである。そして手、お尻、足と、自転車と体が接する3点の1つでもあり、かつ荷重割合も大きいため、何かと痛みが出やすい原因となっている。 しかしサド ...

続きを見る

ハンドル+ステム(20%)

ハンドルとステムを鉄製からカーボン製に変更すると、路面からの振動は手に伝わる前に大きく低減される。これは、カーボン素材そのものが持つ優れた振動減衰能力によるものである。

鉄製のハンドルとステムでは、特に下ハンドルに振動が集中し、その衝撃を最もダイレクトに受けることになる。鉄製ハンドルでは、衝撃を受けるたびに「ビィィンビィン」と振動が伝わり、下ハンドルを持つ気になれないほどであった。

バーテープも手に伝わる振動を吸収するが、ハンドルとステムは振動そのものを根本的に減衰させるため、バーテープよりも効果が大きいと考える。

カーボン製のステム一体型ハンドルは、優れた振動吸収性だけでなく、軽量化と剛性も高めてくれる優れものである。見た目もエアロ形状となり、格段に洗練された印象を与える。ホイールと並び、いち早く交換すべきパーツの一つである。

-

-

〔レビュー〕MOST TALON ULTRA LIGHT ~必然の交換パーツ!カーボンハンドルの振動吸収が素晴らしかった~

ピナレロに付く一体型カーボンハンドルは、MOST TALON ULTRA LIGHT。 え...、自転車のパーツがなんでこんな高いの?と目を疑わんばかりのお値段だけれど、アルミハンドルとステムからくる ...

続きを見る

バーテープ+振動吸収GEL(10%)

クッション性に優れたバーテープに交換すると、路面からハンドルへ伝わる衝撃や振動を和らげることが可能である。サドルほどではないものの、バイクとライダーとの重要な接点の一つであるため、快適性への効果は大きい。

さらに一歩進んだアイテムとして、より快適性を高める振動吸収ゲルがある。バーテープを巻く際に、ハンドルのよく握る部分に一緒に巻くことで、振動吸収性をさらに向上させることができる。

このゲルは、必ずしも自転車専用品を購入する必要はない。靴のインソールとして使われるハニカムゲルは、安価で衝撃吸収性が高く、有効な代替品である。ハニカム状になっていることから、体積の割に軽量で、重量増を抑えられる利点もある。

インソールから、よく握るブラケット部分と下ハンドル部分の部材を切り出す。上ハンドルはあまり握ることがないため、軽量化を優先し部材は使用しない。重量は28gであった。

この程度の重量増であれば、自分は快適性を優先したい。

切り出した振動吸収ゲルごと、しっかりと圧を加えながらバーテープを巻き上げていく。

ほい、完成!やや厚めのMOSTのバーテープと相まって、もうモッチモチ。

振動吸収ゲルを入れた分だけハンドル径は若干太くなるが、その分圧力が分散されるため、手のひらが痛くなりにくい。

過去には、富士ヒル参加時に少しでも軽量化したく、超薄手の軽量バーテープに交換したことがあった。

しかし、あまりにも快適性が損なわれ不快であったため、ヒルクライムレースの前に元のバーテープに戻した。短時間のヒルクライムレースとはいえ、快適性は重要である。

マシン・機材編(操作・伝達効率性)

ロードバイクにおける”快適性”とは、路面から伝わる振動や衝撃を排除する振動吸収性が主である。しかし、操作性や力の伝達効率が向上することによっても、直接的ではないにせよ、快適性が増したように感じられるものである。

このように、心理的な側面からくる快適性もまた重要であり、総合的な満足度を高める要素である。これは、ロードバイクで走ることをより楽しくさせてくれる。

上位のコンポーネントへの交換

上位コンポーネントへの交換は、快適性というよりは、操作性や軽量化による走行性能の向上をもたらす。結果として、ライダーは快適だと感じるのである。

完成車に最初から搭載されている105 Di2からDURA-ACEへ交換してみて気づくのは、変速の速さと正確性、そして「あ、少し軽くなったな」と感じるくらいの軽量化である。

必ずしもDURA-ACEにする必要はないという考えもあるが、上位機種が存在する以上、気になってしまうのがライダーの心理である。「これ以上の上位機種はない」という安心感や満足感は得られるため、気になるのであれば早めに交換しておくと、ロードバイクライフをより長く楽しめると思う。

ONIベアリング

ONIベアリングは、摩擦抵抗を減らし、力の伝達効率を高めるものである。

実際にピナレロF5のBBベアリングをONIベアリングへ交換してみた。漕ぎ出しが軽く、抵抗感なく滑らかヌルヌルと回転し、確実に速くなったことを実感できる。まるでペダリング技術が一気に向上したかのような感覚すら覚える。

この抵抗感のない滑らかな回転が、楽に速く走ることにつながり、走りの質を高めてくれる。その感覚が非常に心地よく、”快適”だと感じる。ONIベアリングの効果は、500g軽量化するよりも、ONIベアリングに交換する方が満足感は高いとすら思えたほどである。

ウェア編

バイクと人が接する尻と手については、マシン側だけでなく、人間側も補強することで快適性を高めることができる。

パッド付のサイクルパンツ

言うまでもなく、パッド付きサイクルパンツは必須のアイテムである。これまでに4社のサイクルパンツを試したが、パールイズミのカーゴパンツが最も優れていた。

立体的なパッド形状とクッション性が素晴らしく、両側につくメッシュサイドポケットも非常に便利である。丁寧な作り込みは、さすが日本製である。

グローブ

グローブも様々な商品を試した結果、同じくパールイズミのメガグローブがよかった。

初めて購入した際、手のひらのクッションがゲルではなく、腰のない柔らかいスポンジ素材であったため、当初は不安を感じた。しかし、実際に使用してみると非常に快適であり、かなり使用したにもかかわらずクッションのへたりは少ない。さらに、シンプルで軽量である点も評価できる。

快適性全振りのレーシングバイクって実際どうなの?

結局は、ロードバイクに何を求めるかという個々の目的や方向性次第である。

このバイクは快適性に全振りしていることもあり、ロングライドでも極めて快適である。

路面からの衝撃や振動を各パーツが吸収し、体へのダメージを大きく軽減する一方で、レーシングモデルならではの高い剛性により、ペダルに荷重をかけやすく、高い推進力で応えてくれる。

ただし、ここでの「快適」とは、単に機材の振動吸収性が優れているという意味であり、エンデュランスロードのように(前傾が緩く、体幹の力をあまり必要としない)快適性とは異なる。レーシングモデルのため深い前傾ポジションとなり、それに耐えるだけの強靭な体幹筋力が必要となる。

したがって、ポジションを含めた快適性(体幹の力をあまり必要としない)を求めるのであれば、コラムスペーサーを多く残してハンドル位置を高くするか、最初からエンデュランスロードを選択するべきである。

ロングライドを目的とする場合、乗り手の体幹筋力次第となるが、コラムスペーサーは3〜4cm残しておくのが望ましいと考える。コラムカットし過ぎて腰痛になった話はこちら。 ロードバイクで楽に速く走るためには、まずはポジションが大事。それは各部を数ミリ動かしただけでも違和感を感じるほどシビアなもの。 そしてポジションは一定ではなく、筋力や柔軟性など体が変化するにつれて変わ ... 続きを見る

コラムカットで腰痛!?~ロードバイクのハンドル下げ過ぎに要注意!コラムカットし過ぎてポタリングバイクじゃなくなっちゃった話~

一方、レースにも出たいという場合、もともとレーシングバイクであるため、タイヤとホイールを交換するだけで十分参戦可能である。

実際に、この快適性を高めたレーシングバイクでヒルクライムレースに参戦した。重量はやや増したが、しっかりと体重をペダルに乗せることができた。

(準備中)富士ヒル参戦記

-

-

磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレース2025 2days参戦記 ~人生2回目のレースはいかに~

人生初のレースが1ヶ月前の富士ヒルクライムレース。 もともと写真撮影メインのガチなゆるポタ族の自分がとち狂ってレースに出ようと思ったのが、富士ヒルのブロンズリングが欲しい!というただそれだけ。直前2ヶ ...

続きを見る

このように、快適性重視でゆるポタやロングライドを楽しみつつも、レースにも参戦できる、オールマイティな使い方ができている。実際に太いタイヤで砂利道を走ることも少なくない。

チューブレスタイヤとタイヤ・リム幅のワイド化により快適性が大幅に向上するため、フレームの硬さが快適性に与える影響は相対的に小さくなることは間違いない。

そう考えると、ミドルグレードのピナレロF5ではなく、最初からDOGMAを選んでいた方が幸せだったのかもしれない。