人生初のレースが1ヶ月前の富士ヒルクライムレース。

もともと写真撮影メインのガチなゆるポタ族の自分がとち狂ってレースに出ようと思ったのが、富士ヒルのブロンズリングが欲しい!というただそれだけ。直前2ヶ月ちょっとの短期決戦で、なんとか90分以内に滑り込めてブロンズリング獲得。

で、初回で早々に目的を達成してしまったものだからレース終了...、そして目標喪失。さすがにあと13分早めて富士ヒルシルバーリング獲得は、この年齢からさすがに難しいでしょう。無理ではないけれど、そこにかける時間と労力を上回るものが見いだせるのかと言うと、そうではないという感じ。

わずかな期間であったけれど、あの熱狂というか気持ちの高ぶりがもうないと思うと、懐かしさと若干の寂しさも感じる。

では富士ヒル以外の他のレースではどうか?というと、富士ヒルのような〇〇リングもないし、特に目指すべき目標タイムもない。そしてレースだと自分の好きな写真がそもそも撮れない。写真が撮りたいのであれば、参加費用をかけてわざわざレースに出なくても、レース外で走りに行けば済む話である。

う~ん、レースって自分にとって面白いものなのかどうか?

考えてもよく分からない。やってみないと分からない、ということで、磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレースに参加してみることにした。

さてさて、人生2回目のレースはどうだったのでしょう。

レース初心者目線で、磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレースの様子を紹介します。

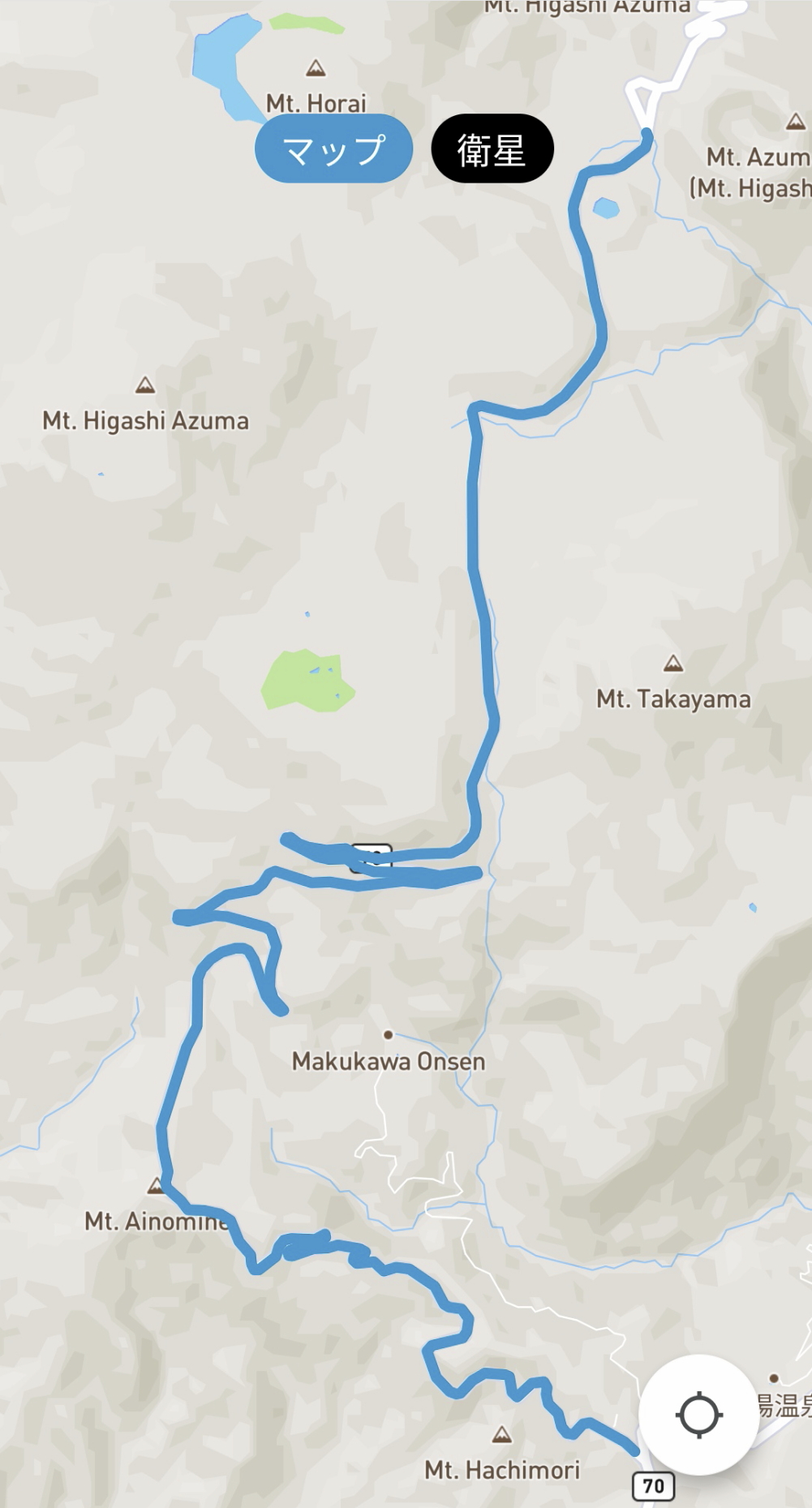

Day1 高湯ステージ

≪コース概要≫

距離13.2km/獲得標高770m

序盤のうねうねがきつい。

中盤の不動沢橋付近から視界が開けてくると、景色がよく気持ちがいい。僅かに傾斜が緩んでスピードが出せる区間があり一瞬テンションが上がる。

終盤のハイライトである荒涼な大地を駆け抜ける区間は壮大でMaxテンション上がるが、それなりに傾斜があって最後と言うこともありきつい。

余裕を持って現地福島へ到着。

ほとんど寝れていなかったので仮眠を取りたかったけれど、暑くてとても寝れたもんじゃない。日陰を探しても見つからず、逃げ場がどこにもない。夏の車生活は厳しいことを思い出した。

炎天下の中、何とか時間を潰して、高湯ステージのスタート地点に向かう。

高湯ステージ付近の有料駐車場は、満員御礼で取れなかったので下から登る。高湯ステージのスタートまでの距離は9.5km、獲得標高は670m。

自転車では一度も走ったことはないので(車では何度もあり)、1回くらいは下から登ってみてもよいか、と思っていたのでちょうどよい。ゆっくり登ればたいしたことはないか、と思っていたけれど...。

涼しかったら問題なかったのだが、暑くて急坂で、寝不足も相まってもうヘロヘロ。蒸し暑すぎてたまらん。

途中、ロードバイクを積んだ競技者の車に何台も抜かれる。下から走りたかったから別にいいのだけれど、なんとなくテンション下がる。

高湯ステージの受付地点に到着。ゆっくり登ったけれど、あまりの蒸し暑さに体力をそれなりに消耗した。軽いウォーミングアップ...、どころではなかった。w

人生2回目のレース参戦。受付の勝手がイマイチ理解できていなかったが、だいたいは富士ヒルと同じだった。

受付→ゼッケンや計測チップ等の受取り→手荷物預け→整列→スタート、という流れ。

ゼッケンはクリップ4つとともに渡されるので、衣服にクリップ留め。計測器は足ではなくフォークにストラップタイ固定。

荷物預けは、受付地点で預けて、ゴール地点の浄土平レストハウスで回収する。荷物預けの料金は無料。荷物預けのための袋は、大きなビニール袋を渡されるので、それに入れるという具合。

2日間レースで両日参加する人は、初日の受付だけで済み、2日目の受付は不要。

レース経験が乏しく、こういった細かなところが事前に分からず、ちょっと心配していた。どのヒルクライムレースもだいたいこのような流れなのだろう。

レース機材は、ホイールとタイヤセットをヒルクライム用のものに換えただけで、他は軽量化せず普段乗りのまま。

富士ヒルでブロンズリング獲得というレース参戦の目的を既に達成してしまっていたことから、とくに目標はなく、軽量化も力が入らない。ぶっちゃけあまり早く走る動機がない。

仕事関連のアプリ認証も兼ねている個人スマホは、紛失とかありえず、とても手荷物として預けることは出来ない。これまた重いスマホホルダーごとバイクに括り付けてヒルクライムすることに。その他、ドリンクホルダー✕2やミラーも、レースのたびに着脱するのが面倒だったので取り外さず。

測ってはいないけれど、車重はおよそ8.3kg前後だと思う。まぁ、まったく軽くない。今回はこれで頑張ります。w

さてさて、どんなスタートになるかと言うと、年代別に整列した後に、年代ごとに次々スタートが切られる流れ。富士ヒルのように、年代ごっちゃになった第〇スタートという形式ではない。

順番としては、男子アスリート→女子・小学生→男子(中学生~29歳)→男子(30~39歳)、といった順。自分の属する男子(40~49歳)のボリュームが大きく、若い男子(中学生~39歳)の参加者がとても少ないことにちょっとビックリ。うっすら気付いていたけれど、ロードバイクとは中年層に人気な人口分布なのね。

各年代別にスタートの号砲が鳴らされ、いよいよスタート。富士ヒルと違い「何が何でも〇〇リング」とかないので、まったく緊張なんてない。仕事でもないし人生かかっていないから。w

参加したからには、今の自分を出し切る、富士ヒル(ぎり)ブロンズレベルの走りはしたい、というくらい。

序盤から九十九折のうねうね道を登ってゆく。(夜間)車で走ったことはあるので、急坂だという記憶はあったけれど、そのときの印象に違わず結構急!

自分の中でのヒルクライムコースとしては、①家の近くのヤビツ峠(距離11.8km/標高差670m)の平均勾配5.9%と②富士ヒル(距離24km/標高差1,200m)の平均勾配5.2%の2つが基準となっている。平均してヤビツよりもきついと思う。

富士ヒルを終えて、赤城山や美ヶ原へ(レースではなく)走りに行って気付いたことがあった。

富士ヒルならクルクルと回すペダリングができるけれど、勾配が急なヒルクライムだと、クルクルと回すペダリングができず、回せなくなってしまうこと(おそらくタイムも出ていない)。

ここ磐梯吾妻スカイラインの高湯コースもそう。自分にとっては勾配が急すぎて、インナーローでもクルクル回せず、それなりに踏み込まないと登ることができない。そして激しく消耗していく。

同じスタートの40~49歳クラスでは、とり残される一方。それどころか、後からスタートした50代60代の多くの選手に抜かされてゆく。富士ヒルの第6スタートでは、ほぼ全員を抜かしていく一人旅のような景色だったけれど、全然景色が異なる。俺って超遅いじゃん。w

2ヶ月ちょっとのトレーニングで人並みに速く走れるとは思ってないけれど、急坂を力強く登っていく他の選手にびっくり。

そういえば高ケイデンスで出力を上げる方向でのトレーニングはしていたけれど、低ケイデンスで出力を上げるトレーニングはほぼしておらず、自分はパワーをかけての上りがまったく弱いんだな。あらためて自分の課題と立ち位置を知った。

それにしても九十九折の急坂が続く。走っていて思ったのは、道路の作り方変じゃない?ってこと。

普通のうねうね道は、カーブだと若干傾斜が緩むことが多いけれど、ここ磐梯吾妻スカイラインはカーブになると逆に傾斜が急になる。インコースに沿って曲がるときなんて、立漕ぎ必須レベルなんじゃないか?なんて。道路の設計間違ってるでしょ!w

苦手な急坂(と寝不足)にやられたのか、今持てる力を出し切れたのか?というとそうでないような微妙な感じでゴール。途中苦しさに負けて、ゆっくりこいでいた区間があったな...。

順位は年代別で80数人出走中の50番台。富士ヒルでは年代別で上位40%以内には入っていたんだけれど、半分以下なのね。景色が違ったので何となく分かっていたけれど。

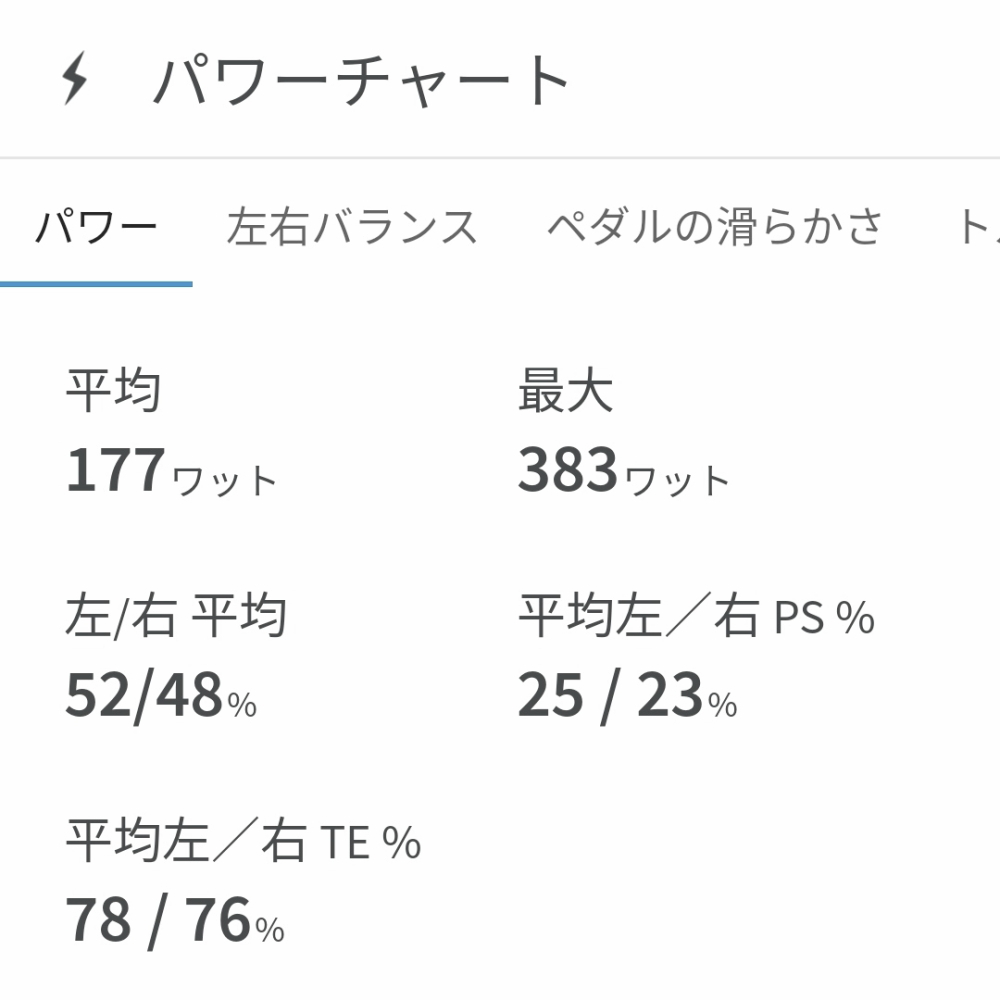

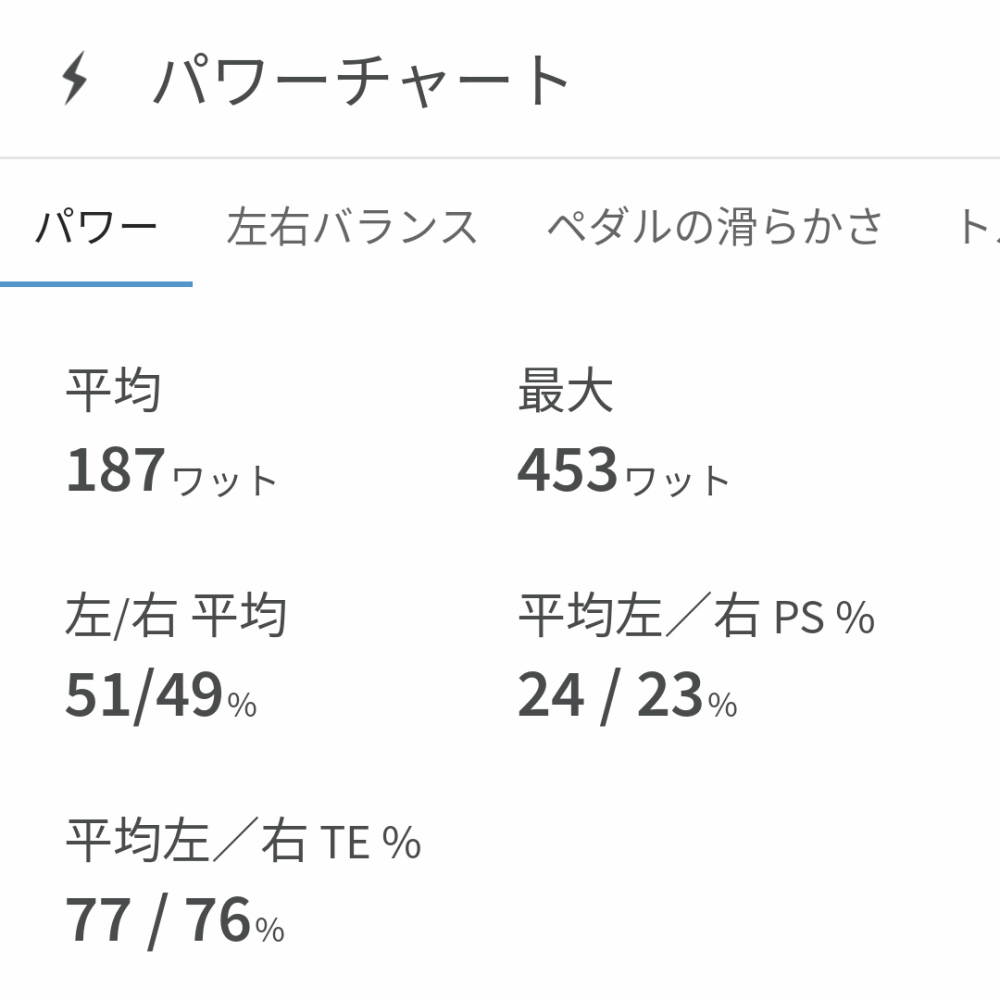

タイムはさておき、平均パワーが177Wで体重59kgなので、パワーウェイトレシオがちょうど3倍。富士ヒルやいつものヤビツと比べても全然パワー出せていない。

標高2,300mを超えるより高地での富士ヒルで、88分平均で181W。同じく体重59kgだったので、PWRは3.06倍。ヤビツだったらだいたい平均190Wで3.2倍がmaxなんだけれど。

富士ヒル以来、体調不良と目標喪失でトレーニングできていなかったからだろう。それでもギリギリ3倍は切らなかったので自分の中でよしとしよう。

それよりも自分の弱点と課題、そして現在位置を認識できたのは良かった。これはやっぱりレースに出てみないと気づけなかったことだと思う。

浄土平レストハウスへ案内されて、本日のふるまいを受け取る。しばし浄土平レストハウスで休憩。

高地と言えども暑く、水分を失った体に福島桃の恵みドリンクが染み渡る。本日のふるまいには他に、玉羊羹や王林こんにゃくゼリーもあり。

休憩後は、預けていた下山荷物受け取り→集合して数組に分かれて下山開始→表彰式(解散)という流れ。

レース参加料の中には、高湯と土湯の無料温泉券も含まれている。これはありがたい。

翌日の土湯に移動して温泉に入る。土湯温泉は、”The 温泉街”といった感じで、旅情を感じられる雰囲気の良い街並みだった。

Day2 土湯ステージ

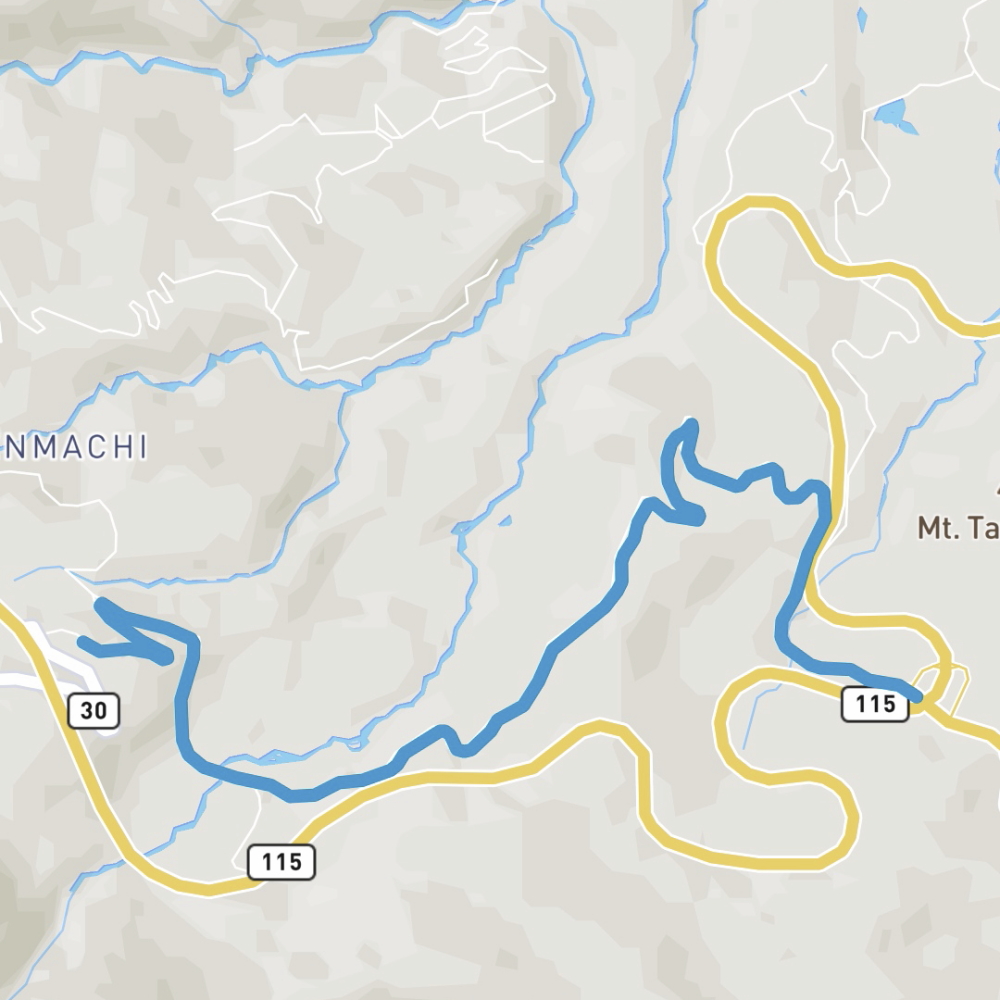

第1区間

≪コース概要≫

距離6.0km/獲得標高290m

樹林帯の中を、ひたすらややきつめの急坂を登る。

2日目の朝。スタート地点付近の道の駅つちゆから。今日も朝から晴れて既に耐えがたい暑さ。目指す浄土平は雲の中。

スタート地点は、道の駅つちゆの敷地内ではなく、国道115号線の立体交差となるあたり。

待機場所まで移動して、スタートまでまでしばし待機。日陰がなく地獄の暑さ。頼むから今すぐ早くスタートしたい。w

わずか6kmしかないので、あまり先のこと考えずに、燃え尽きる少し手前まで回せるだけ回せばよいか、というざっくりとした戦略で臨む。

この土湯第1ラウンドも、昨日の高湯ステージと同様、そこそこの急勾配。

今日も昨日と同じように、急勾配でたくさんの選手に抜かされて行きますよー。昨日自分の位置付けを理解したので、今日は「そんなもんでしょ」と言った感じであまり気にすることなく、自分を出し切ることだけに専念する。

第1区間はわずか20分ちょっとでゴール。手を抜かずほぼほぼ出し切ったので、そこそこ疲れた。移動も含めて、第2区間までゆっくり休めるのが救い。

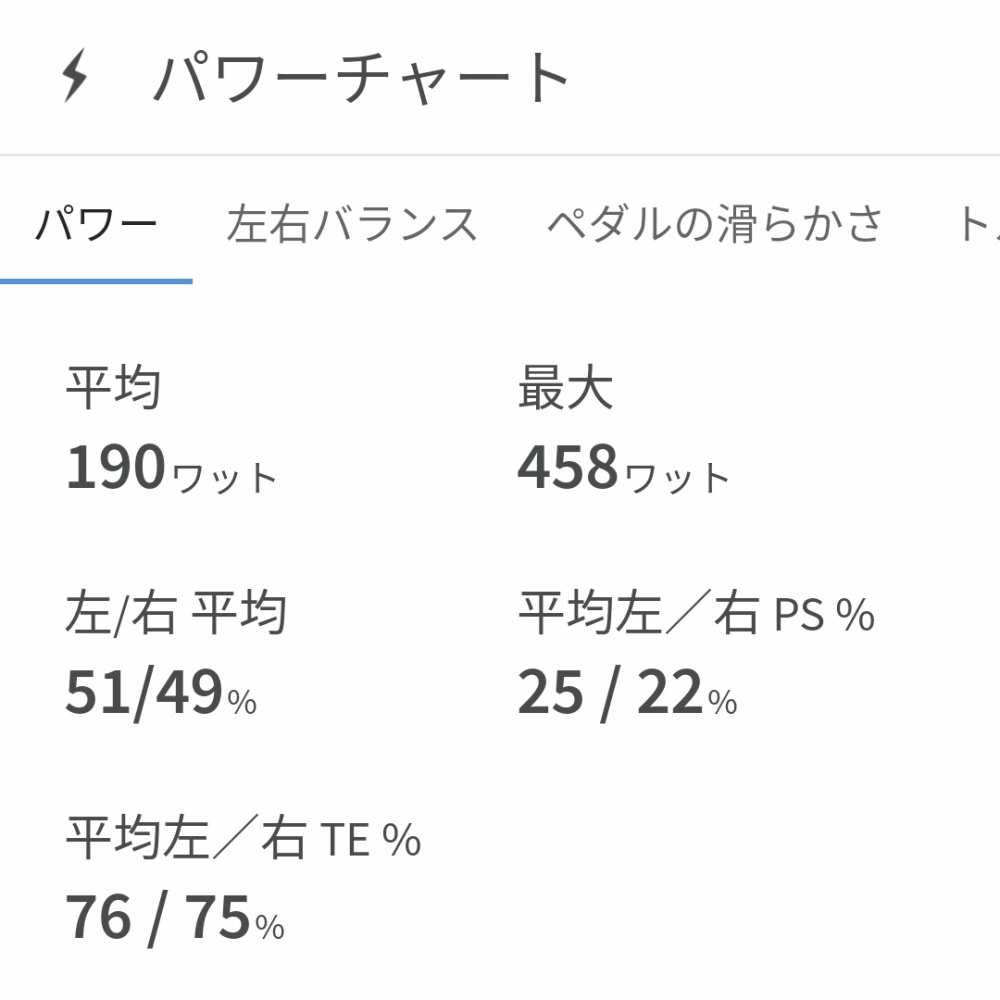

第1区間の結果は、平均パワーが190WでPWRが3.2倍。ヤビツと同じ感じなのでほぼ出し切ったといえる。平均パワー190W以上はなかなか出せない。これが今の自分の限界なんだろう。

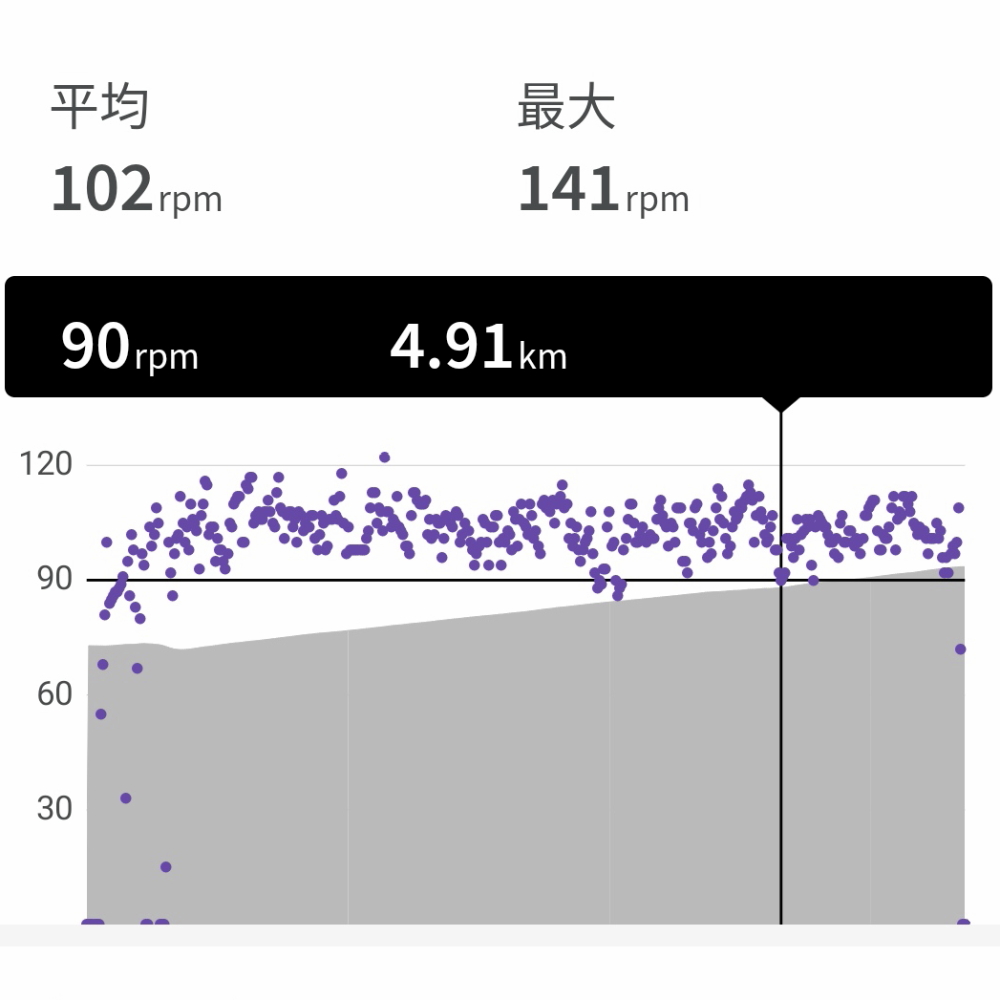

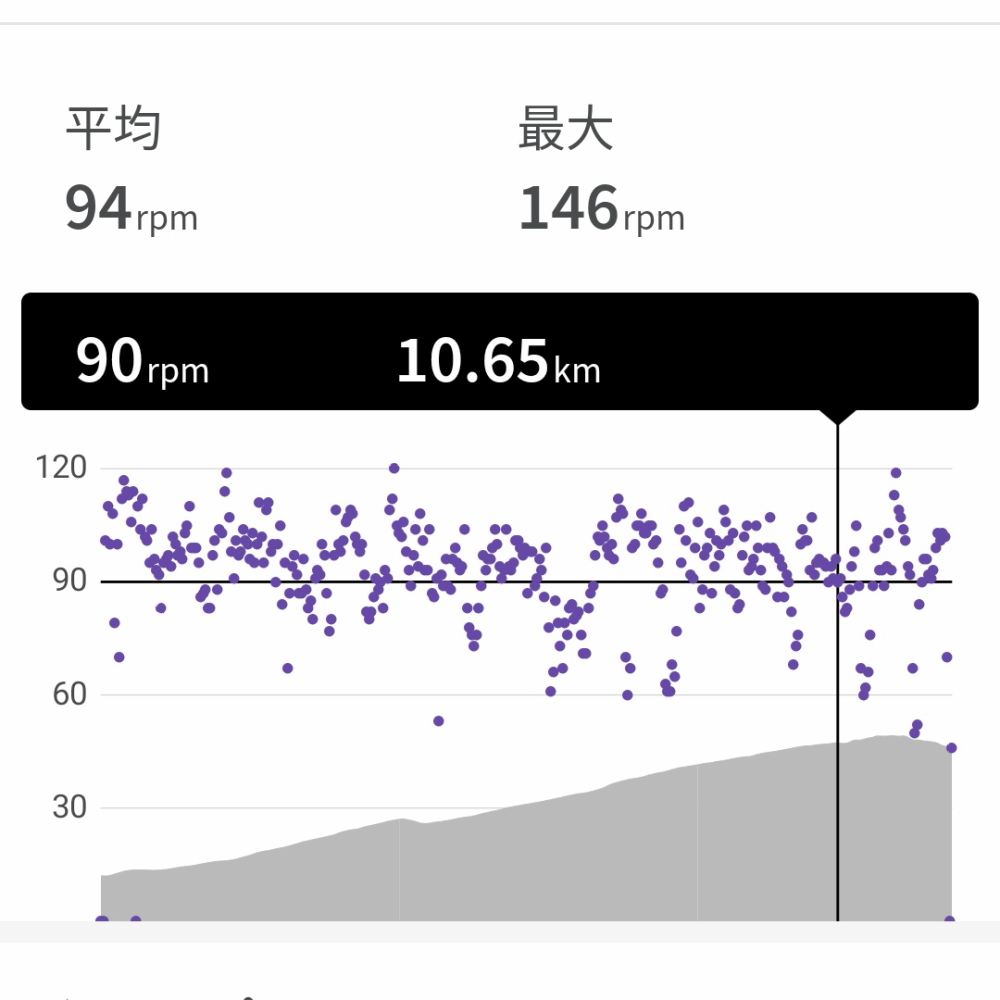

ちょっとビックリしたのが平均ケイデンスが102!20分という短時間ながらも、今まで平均ケイデンスが100を超えたことはなく、100を超えたのは今回が初めて。

これだけハイケイデンスで回し続けられるのであれば、自分のペダリングスキルってそれほど悪くないのかな?とか思いつつも、やはりパワーがないから回さざる得ないんだなぁ、という改めての気付き。

第2区間

≪コース概要≫

距離13.6km/獲得標高360m

序盤から中盤は、勾配きつめのうねうね道。

中盤から終盤にかけて、長いストレートや下りが現れる。50km/hも超えるハイスピード区間となり、テンション瀑上がり。

第2区間まで5.5kmをゆるりゆるりと移動して、スタート待ち。

本来の土湯ステージは、2区間に分けることなく27kmの長大なヒルクライムコース。移動区間の5.5kmは傾斜も緩く、レースであれば楽しめたのだろうと思う。27kmのコースを走れなかったのは残念に思う一方、2区間に区切られて、途中休憩出来てホッとする面もあったり。

序盤から中盤にかけては、勾配きつめのうねうね道が続く。しかし高湯ほど細かい九十九折ではないので、解放感はある。

中盤から終盤にかけてはアップダウンを繰り返しつつも、平坦区間が現れ始める。

富士ヒルで(急勾配は遅くても)平坦区間だけはしっかり踏む!という走り方をしてきたので、今回初めての平坦区間が現れると盛り上がっちゃう。w

ここぞとばかりに踏んでパワーをかけると、この平坦区間だけは他の競技者をそこそこパスすることができた。人によってパワーのかけどころ、スピードが出るところが異なるのが面白い。

平坦区間が結構長く、気付くと50km/h以上出ていたりする。今までヒルクライムエリアでは味わえなかったスピード感が爽快すぎる。

自分はヒルクライムなら何とか頑張れるかな、くらいで始めたレースだが、速いかどうかはおいておいて、実はスピードが出るロードレースのような走りの方が好きなのかもしれない、と走りながら感じた。

ぶっ飛んで流れていく景色が爽快すぎる!ちょうど浄土平のゴールも近づくと景色も開け、太陽の日差しも届いて景色も壮大。

ストレート区間でロックオンした他の競技者を抜けたりすると(抜かれもしたが)、もうアドレナリン出まくり!この土湯コース、メリハリがあってなかなか楽しい!!

第2区間の結果は平均パワーが187Wで、今出せる平均パワー190Wに近い値を出せている。ほぼ出し切れたと言える。コースが分かっていればもう少し出し切れたと思う。

平均ケイデンスが94rpmで、第1区間の104rpmより下がったとはいえ90rpmを超えている。やはり自分はハイケイデンスタイプで、軽いギアをクルクル回すタイプなんだろう。レースを通じてなんとなく自分の脚質が分かってきた。

登り上げた浄土平には、高山植物が咲き乱れている。今までの登山で登ってきた山々を見ると、そのときの山行が思い出される。山岳写真家の自分が、よもや登山以外で浄土平に来ることになろうとは。

2日目の本日のふるまい。

レースで火照った身体に、冷たいさるなしドリンクが染み渡る。至福のこんにゃくゼリーも嬉しい。

休憩後すぐに、数組に分かれて下山開始。

自分がロードバイクで何が楽しい?と聞かれたら、「下り」かもしれない。直前に換えた28cのチューブレスタイヤが、路面のゴツゴツを吸収してくれてコーナーの安定感もあり、最高に走りやすい。下りのスペシャリストになったかのような気にさせてくれる。

周りの選手の機材をよく見てみたけれど、ヒルクライムレースということもあってか、28cのタイヤを履く選手はほとんどいなかった。視界に入る28cの太いタイヤ幅が、視覚的にも重たく感じちゃうのは確かなんだよね。

下山した土湯メイン会場の湯愛舞台。すでにリザルトが印刷されて置かれていた。リザルトは後日大会HPでアップされるので、わざわざメイン会場まで下りなくてもよい。

順位は昨日の高湯ステージと変わらず、年代別で80数人出走中の50番台。

今回土湯ステージは第1区間と第2区間の合計タイムで競うことになるが、面白いのが合計タイムが近しい人であっても、第1区間と第2区間のタイムに大きなバラつきがあるということ。

第1区間は勾配が急、第2区間が勾配が緩やかであり、急坂が得意な人と緩やかな坂の方が得意な人とが明確分かれている。大きいと2分くらいの差がある。自分は後者の急坂苦手で緩い坂の方が得意な方。

こんな気付きもあって、レース参加して楽しかったな。

さてさて、今後のレース参加どうしよう。

せっかく始めたのだから、もう少し続けてみようかな。

吾妻連峰の山行記録

よくヒルクライムの魅力の1つとして「絶景、眼下に広がる壮大な景色」が挙げられる。

しかし山岳写真を撮り続けてきた自分からすれば、いまいちピンとこない。なぜなら本当の”絶景”とは、道路上で乗り物で辿り着けるところにはなく、自分の足でしかたどり着けない山の峰々にあるのだから、という思いが強い。

一方で自転車を初めてみて少し考えが変わった。道路上からでしか見れない絶景もあると。車では通過することしかできないけれど、自転車であれば足を止めて全身で景色を味わうこともできるし写真に収めることができる。

今回で言えば磐梯吾妻スカイラインもそうだ。レース中なので残念ながら写真を撮ることは出来ないけれど、レースで競りながら必死にもがいている中で見た景色は、強く記憶に刻まれているのだ。そんな”絶景”もまたいいものだと思う。

そして自転車で走りながら見上げる山の頂も、以前の山での記憶を思い出させてくれてまた楽しい。

自転車で走れて山も登れると二度楽しい。

20240212 西大巓

20240212 西大巓