ロードバイクのレーシングモデルは乗り心地が悪いのは当たり前?

確かにペダリングパワーを最大限推進力に変換する必要があるため、高剛性・軽量性を優先したフレームは硬く、路面からの振動をダイレクトに体に伝えてくる点は間違いない。

しかしタイヤのワイド化・チューブレス化なども進み、カスタム次第で驚くほどの快適性が実現できる。快適性を求めてカスタムしていったら、快適性Maxの最終形態に行きついた。ロングライドもすこぶる快適!

もともとレーシングモデルだから、タイヤさえ変えればレースにも参戦できる、ある意味万能マシンに仕上がった(ちょっと重いけれど)。

そんな快適性に全振りカスタムしたレーシングバイクをご紹介します。

ピナレロ F5

今でこそ夢中なロードバイクだけど、以前は全く興味がなかった。その1つの理由が、細いタイヤから想像される乗り心地の悪さ。快適性を求めて、通勤には20年近くタイヤの太いマウンテンバイクを使っている。

しかしあることがきっかけで、ロードバイクに乗るようになる。ロードバイクに乗る目的は、ほとんど写真撮影のゆるポタとロングライド。

購入したロードバイクは、ピナレロF5というレーシングモデル。ミドルグレードで東レT700カーボンを採用し、ハイエンドほど高剛性ではないにせよ、エンデュランスロードのように振動吸収が考慮されているわけではない。

端的に言うと、そんな軽くはないけれど”かかり”はいい、というモデルだと思っている。

ピナレロF5は気に入っている。しかし、やはり細いタイヤとサスペンションもないフレームからくるゴツゴツした衝撃や突き上げには閉口する。

なぜエンデュランスロードではなくレーシングバイクを買ったのか?というと、一目見て気に入ったから。ピナレロのフレームの造形美と鮮やかな青色が美しい。

そんなゆるポタ向きではないレーシングバイクであっても、自分としてはやはり快適性は譲れない。快適性を求めてパーツをとっかえひっかえ。気づけば、もうフレーム以外で元のパーツが残っていないくらいの、快適性に全振りしたマシンになっていた。

マシン・機材編

快適性への貢献度

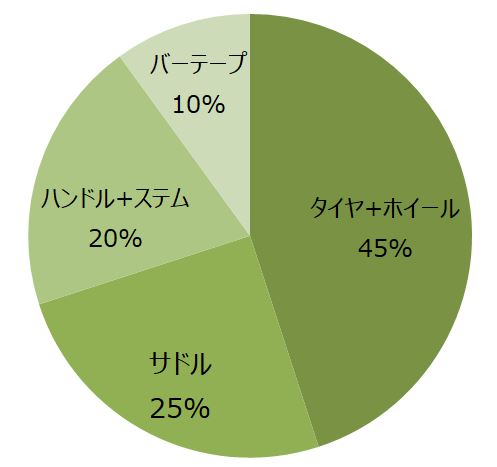

快適性に寄与する交換パーツで、影響度が高いとものから列挙すると以下の4つ。

② サドル

➂ ハンドル+ステム

④ バーテープ

タイヤとホイールはリム幅を介して不可分の要素があるので、一体として扱っている。

タイヤ+ホイールとサドルで、どちらが快適性に大きく寄与するかというと、自分としては、タイヤ+ホイール>サドル だと思う。

これはタイヤもホイールも路面から最初に振動を受けるパーツであり、快適性を感じやすい要素であること。また、タイヤとホイールは快適性に寄与する要素が多く、快適性が高い要素を複数組み合わせていくと、サドルの快適性をも上回る。

次に、タイヤ+ホイールとサドルから快適性への貢献度は若干下がるが、ハンドルとバーテープもやはりバイクと人との接点である手に荷重がかかるところなので、それなりに影響は大きい。

ハンドル+ステムとバーテープでどちらが影響が大きいかと言うと、微妙なところだけれど、自分は ハンドル+ステム > バーテープ だと思う。

これはバーテープは手が触れている部分の振動を吸収するのに対し、ハンドル+ステムは路面からハンドルへ伝わる振動そのものを減衰する違いによる。

快適性への各パーツの貢献度を、完全に主観で表現するとこんな感じ。

タイヤ+ホイール(45%)

タイヤとホイールは路面から最初に振動を受ける部分で、快適性に最も大きく影響を与えるパーツである。

またタイヤとホイールが快適性に与える要素は複数あり、その組み合わせによって快適性(乗り心地)が決定づけられる。

タイヤ+ホイールの快適性貢献要素

| A. タイヤの幅 | B. ホイールのリム内幅 | C. タイヤの種類 |

| ● 28C(280g) ● 30C(300g) ● 32C(320g) |

● 21mm ● 23mm ● 25mm |

● クリンチャー+TPUチューブ ● チューブレス(レディ) ● チューブラー |

タイヤの幅

まずはタイヤの幅。タイヤの幅が太いほどエアボリュームが増し、より低い空気圧で運用できるようになり快適性が高まる一方、重量は重たくなる。

このように快適性(を高めるにことによる重量増)と軽快にキビキビした走行性はトレードオフの関係であるため、その中でどのタイヤ幅を選択するか、という問題である。

また際限なく太いタイヤを装着できるわけではなくタイヤクリアランスの制限を受けるため、バイクにより採用できる最大タイヤ幅も異なる。

最近のレーシングモデルであれば、だいたい30cが限度とされていることが多いと思う。実際30cが限度とされるピナレロF5で試したところ、32cのタイヤで問題なく走行できた。

ホイールのリム内幅

タイヤの幅に関連して快適性に大きな影響を与えるのが、ホイールのリム内幅である。

ホイールのリム内幅がワイドになればなるほど、同じ幅のタイヤを履かせても実際のタイヤ幅は太くなり、エアボリュームが増して快適性が高まる。

実際にワイドリムのホイールを試してみると、想像以上にその影響は大きい。感覚値で言えば、同じ幅のタイヤを履かしたとしてもリム内幅をワイドなホイールに換えると、快適性はワンサイズ上のタイヤ幅に換えたくらいのインパクトがある。

またワイドリムにすることにより、コーナーリング時の安定感が増すという効果がある一方、ワイドになるためホイール重量は増える傾向にある。

クリンチャー or チューブレスタイヤ

タイヤの種類としては、クリンチャータイヤ(+TPUチューブ)からチューブレス(レディ)タイヤに換えることにより、タイヤ内にチューブがなくなることにからエアボリュームが増し、加えて低い空気圧での運用が可能となることから、快適性が大幅に向上する。

また低い空気圧での運用によりグリップ力が向上することで、コーナリング時や荒れた路面での安定性も向上する。しかし一方で、クリンチャータイヤ+TPUチューブの組み合わせより若干重量は増す傾向にある。

実際にチューブレスタイヤに交換してみると、快適性と安定感の向上は大きく、クリンチャータイヤに戻るのがためらわれるほどである。

一方、多くのメリットだけではなく、チューブーブレスレディタイヤは液体のシーラントを扱うことによる管理の手間と難しさ・不安定さという無視しがたいデメリットがつきまとうことになる。

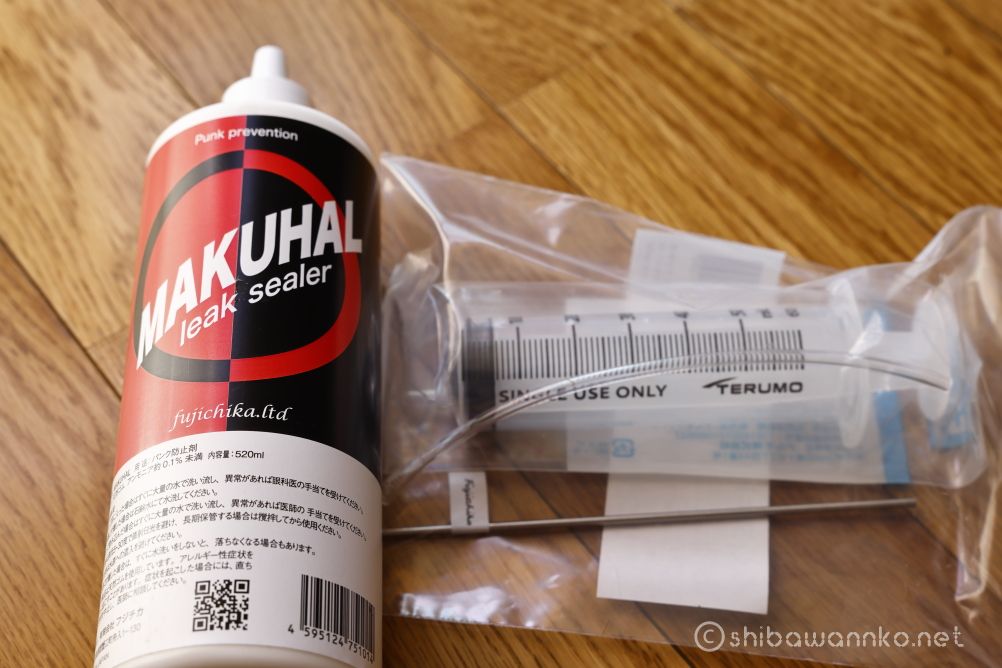

しかしそのチューブレスレディタイヤの最大のデメリットは、液体シーラントではなくゴム化して液体を残さないマクハルを使えばその煩わしさはほぼ解消されたと思われる。チューブレス(マクハル)専用パンク修理キットONE PACKもあり。

実際マクハルを試してみたが、一番最初に新品タイヤに施工して以来、何事もなく安定運用できている。

-

-

初チューブレス化にあわせてマクハルシーラント導入! ~意外と簡単にできちゃった話~

自分がロードバイクに求めるものは、”いかにして快適に(そしてできれば速く)走れるか”、と言うこと。 快適性を求めて換えられるパーツはすべて換えてきた。しかし快適性を一番大きく左右するタイヤに関しては、 ...

続きを見る

その他の要素

上記の要素以外でも、タイヤの空気圧は快適性に大きく影響する。しかし空気圧はタイヤ+ホイールのリム幅とタイヤの種類(チューブレスタイヤは空気圧を下げることができる)の要因によって従属的に決定され、またパーツではないのでここでは割愛する。

ホイールにおいては、リム内幅以外にも下記の要素があるが、やはりタイヤ幅と組み合わせたリム内幅より影響度は少なく、また多岐にわたるので割愛する。

● リムの素材(カーボン > アルミ)⇒ カーボンはアルミより振動吸収性に優れている

● リムハイト(ローハイト > ディープリム)⇒ リム自体がたわみやすくスポークが長るなるため、路面からの衝撃を吸収しやすい

● スポークの素材(鉄 or カーボン)

結局どの組み合わせが最適か?

まずタイヤの種類としては、快適性の面からはチューブレス(レディ)の一択。管理の手間と難しさ・不安定さはマクハルで解消。

次にホイールは星の数ほどあるので、もう人の好みによる。

自分の場合は、うねうねホイールにしたくフルクラムのSHARQを購入。リム内幅は25mmと超ワイド。ロード用というよりグラベル用のホイールだが、ロードに使えないわけではまったくない。

最後に決定するのが、リム内幅25mmのフルクラムSHARQに履くタイヤの幅。

今まで28c→30c→32cとタイヤ幅を変遷させてきたので、すべてのタイヤを履かせて感触を確かめてみる。

まず32cクリンチャー。

リム内幅25mmのSHARQに32cクリンチャーを履かせると、もうプヨンプヨンの極上の快適性。クリンチャーであっても十分な快適性。リム内幅21mmのホイールに履かしていたときと比べてエアボリュームが増大し、ワンランク上の快適性になっている。

次に30cのチューブレス(レディ)タイヤ。

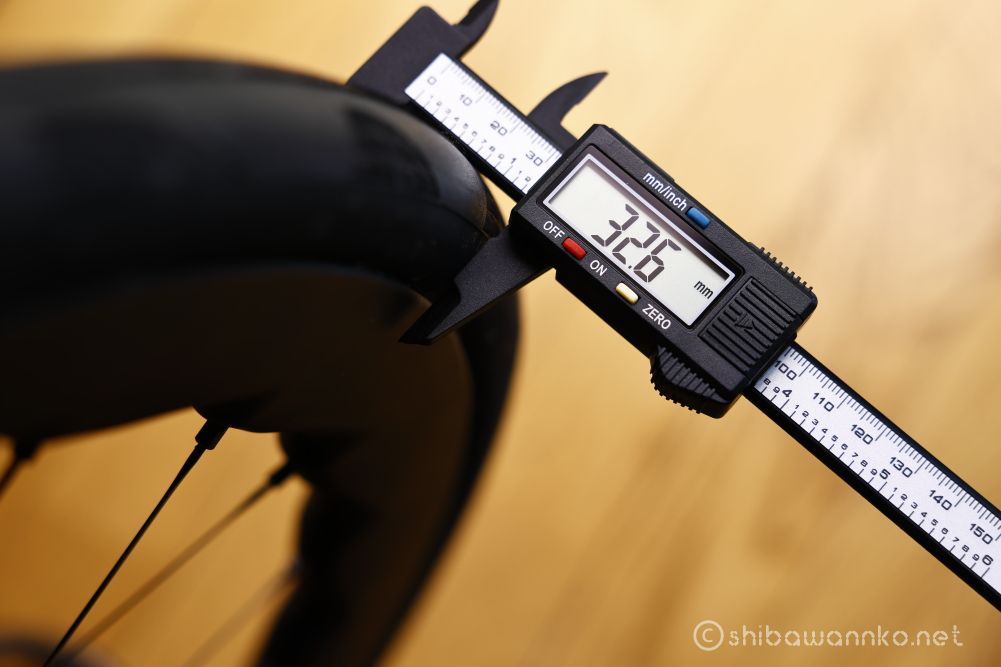

これがチューブレスタイヤ初体験。さてさて、チューブレスとはどの程度のものか?25mmのワイドリムに履かせると、30cの実寸法は32.6mmと大きく太っている。

なんとか初めてのチューブレス施工を無事終えて試してみる。

30cなりに空気圧を下げて運用すると、これまた極上の快適性。先の32cクリンチャーと比べると、同程度かやや上のように感じる。

快適性が増す一方、重量増により、出だしでのモッサリ感は若干感じるようになるが、快適性重視の選択だと、30cチューブレス+ワイドリム25mmの組み合わせが最適か。

もう1つタイヤサイズをあげて、32cチューブレス+ワイドリム25mmという選択肢もあるが、快適性は30cでもう十分。あくまでロードバイクとしてキビキビした走りは残したい。

32cチューブレスにすると、重量増の影響もさらに大きくなり、快適性はもはや過剰といえるのではないだろうか。もはやロードバイクの乗り味とはちょっと違ってくると思われる。

普段乗りのゆるポタ・ロングライド用のタイヤ+ホイールセットは、30cチューブレス+フルクラムSHARQ(リム内幅25mm)の組み合わせに決定した。

ではヒルクライム用のタイヤ+ホイールセットは何が良いのだろうか?

富士ヒルでは、チューブレスタイヤにチャレンジする前だったので、25cクリンチャー+DURA-ACE36c(リム内幅21mm)の組み合わせで出場していた。一度マクハルでチューブレス化したら、乗り心地が良く、ヒルクライム用のタイヤもチューブレス化したくなってきた。

チューブがなくなることでタイヤ内部でのチューブとタイヤの摩擦がなくなり、タイムも早くなると言われているし。

ヒルクライム用のタイヤは、28cチューブレス+DURA-ACE36C(リム内幅21mm)の組み合わせに決定した。

人生2回目のレースとなる磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレースには、この組み合わせのタイヤ+ホイールセットで臨んだ。

-

-

磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレース2025 2days参戦記 ~人生2回目のレースはいかに~

人生初のレースが1ヶ月前の富士ヒルクライムレース。 もともと写真撮影メインのガチなゆるポタ族の自分がとち狂ってレースに出ようと思ったのが、富士ヒルのブロンズリングが欲しい!というただそれだけ。直前2ヶ ...

続きを見る

周りの選手の機材をよく見てみたけれど、28cのタイヤを履いている選手は見た限りいませんでしたね。w

実際28cチューブレスでヒルクライムレースを走ってみると、登りはともかく!?下りは最強!荒れた路面の衝撃はタイヤが吸収してくれ、コーナーリングの安定感も抜群!下りのスペシャリストになったかのようだった。

このように快適性1つとっても、複数の要素の組み合わせとなり影響度合いも大きくなる。マシン全体の快適性の割合で言えば、少なくとも半分近くをタイヤ+ホイールが占めるのは間違いない。

サドル(25%)

バイクとライダーとの接点は、足と手とお尻の3点しかない。接点の1つであり、お尻(サドル)への荷重割合は体重の40~60%程度と言われているため、必然的に乗り心地に大きく影響してくる。

初心者の頃は、脚力や体幹の筋力が備わっていないため、緩やかなポジションでお尻への荷重が割合的に大きいはず。しかしロードバイクに乗っているうちに、脚力や体幹の筋力が備わってきてハンドルも遠く低いポジションに変わってくると、お尻への荷重が少なくなってくる。

筋力や柔軟性など体が変化することにつれポジションも変わっていき、ポジションの変化に伴い適合するサドルも変わってくる。そのため、とっかえひっかえ、だいたい誰しもが一度はサドル沼にハマるのではないでしょうか。

自分もいろいろとっかえひっかえしたけれど、最終的に行きついたのが、プロロゴのSCRATCH M5 PAS 3DMSS。快適性だけでなく安定感も抜群で、かつ軽量と言うことなし。

-

-

〔レビュー〕Prologo SCRATCH M5 PAS 3DMSS ~Final Answer !? サドル沼の最後に辿り着いたのは...~

サドルは、「合う・合わない」の個人差が非常に大きなパーツである。そして手、お尻、足と、自転車と体が接する3点の1つでもあり、かつ荷重割合も大きいため、何かと痛みが出やすい原因となっている。 しかしサド ...

続きを見る

ハンドル+ステム(20%)

ハンドルとステムを鉄製からカーボン製へ変更すると、カーボン素材そのものが振動減衰能力が優れるため、路面からの振動を手に伝わる前に大きく低減してくれる。

鉄製のハンドルとステムだと、特に下ハンドルが最も振動が集中するのか、振動を最もダイレクトに受けることになる。鉄製のハンドルでは、とても下ハンを持つ気にならないくらいだった。ビィィンビィンとバイクが衝撃を受けるたびに振動が伝わってくる。

バーテープも同じく手に伝わる振動を吸収してくれるが、ハンドルとステムはその振動を根源的に減衰させてくれるため、バーテープよりも効果が大きいと感じる。

カーボン製のステム一体型ハンドルは振動吸収性だけでなく、軽量化や剛性も高めてくれる優れもの。見た目も全く変わってエアロになり、断然カッコよくなる。ホイールと並んでいち早く交換すべきパーツだと思う。

-

-

〔レビュー〕MOST TALON ULTRA LIGHT ~必然の交換パーツ!カーボンハンドルの振動吸収が素晴らしかった~

ピナレロに付く一体型カーボンハンドルは、MOST TALON ULTRA LIGHT。 え...、自転車のパーツがなんでこんな高いの?と目を疑わんばかりのお値段だけれど、アルミハンドルとステムからくる ...

続きを見る

バーテープ+振動吸収GEL(10%)

バーテープをクッション性の優れるものに交換すると、路面からハンドルに伝わってくる衝撃・振動を和らげてくれる。サドルほどではないにせよ、やはりバイクとライダーとの接点の1つのため、快適性の効果は大きい。

さらに一歩進めると、より快適性が増すアイテムがあり!

それは振動吸収ゲル。バーテープを巻く際に、ハンドルのよく持つ部分に一緒に巻いてしまうというもの。たったこれだけでも振動吸収性がさらに高まる

ゲルは何も自転車用の物を買う必要はない。靴のインソールとして使うハニカムゲルが、安くて衝撃吸収性が高くてなかなかいい。そしてハニカム状になっていることから、体積の割には比較的軽く重量を抑えられる。

インドールから、よく持つブラケット部分と下ハン部分の部材を切り出す。上ハンはあまり持つことはなく、軽量化のために上ハン部分はなし。重量は28g。

このくらいの重量増であれば、自分は快適性を優先したい。

カットした振動吸収ゲルごと、しっかり圧を加えながらバーテープを巻き上げてゆく。

ほい、完成!やや厚めのMOSTのバーテープと相まって、もうモッチモチ。

振動吸収ゲルを入れた分だけハンドル径が若干太くなるが、その分、圧力が分散されるので、より手のひらが痛くなりにくい。

富士ヒル参加時に、少しでも軽量化したくなったので、超薄手の軽量バーテープに換えてみたこともあった。

しかしあまりにも快適性が損なわれ不快だったので、結局ヒルクライムレースの前に元に戻した。短時間のヒルクライムレースと言えども、快適性は大事。

ウェア編

バイクと人が接する接点であるお尻と手については、マシン側だけでなく、人間側も補強することでより快適になる。

パッド付のサイクルパンツ

言わずもがな、のサイクルパンツ。サイクルパンツは4社試してみたけれど、パールイズミのカーゴパンツが一番よかった。

立体的なパッド形状とクッション性が素晴らしく、両側につくメッシュサイドポケットも便利。さすが日本製、丁寧に良く作り込まれている。

グローブ

グローブもいろいろ試した結果、同じくパールイズミのメガグローブがよかった。

初めて購入したところ、手のひらの厚手のクッションがゲルではなく、腰のない柔らかいスポンジ素材だったのでどうかな?と思ったけれど、使ってみたら意外とよかった。

クッションも結構使った割にはヘタらない。そしてシンプルで軽い。

快適性全振りのレーシングバイクって実際どうなの?

結局はロードバイクに何を求めるのか、という人ぞれぞれの目的や方向性次第。

快適性に全振りしていることだけあって、ロングライドは快適そのもの。

地面からうける衝撃や振動を各パーツで吸収し体へのダメージを大きく軽減してくれる一方、レーシングモデルだけあってペダルに荷重かけやすく速く走ろうとすれば高い推進力で応えてくれる。

ただし”快適”と言っても、それは単に「機材の振動吸収性が優れている」ということであり、「エンデュランスロードのように(前傾が緩くて体幹の力をあまり必要とせず)快適」というわけではない。

レーシングモデルのため深い前傾ポジションとなり、その深い前傾に耐えるだけの強靭な体幹筋力は必要となってくる。

そのためポジションを含めて(体幹の力をあまり必要としない)快適性を求めるのであれば、コラムスペーサーを多く残してハンドル位置を高くしておくか、初めからエンデュランスロードを選択する、ということになるでしょう。

ロングライド目的であれば、乗り手の体幹筋力次第ということになるが、コラムスペーサーは3~4cmは残しておいた方が良いと個人的に思う。コラムカットし過ぎて腰痛になった話はこちら。

-

-

コラムカットで腰痛!?~ロードバイクのハンドル下げ過ぎに要注意!コラムカットし過ぎてポタリングバイクじゃなくなっちゃった話~

ロードバイクで楽に速く走るためには、まずはポジションが大事。それは各部を数ミリ動かしただけでも違和感を感じるほどシビアなもの。 そしてポジションは一定ではなく、筋力や柔軟性など体が変化するにつれて変わ ...

続きを見る

一方レースにも出たい、と言う場合は、もともとレーシングバイクのため、タイヤとホイールだけ交換すればレースに出ることも全然可能。

実際、この快適レーシングバイクで、ヒルクライムレースに参戦してみた。ちょっと重たかったけれどしっかりと体重をペダルにかけることができた。

(準備中)富士ヒル参戦記

-

-

磐梯吾妻スカイラインヒルクライムレース2025 2days参戦記 ~人生2回目のレースはいかに~

人生初のレースが1ヶ月前の富士ヒルクライムレース。 もともと写真撮影メインのガチなゆるポタ族の自分がとち狂ってレースに出ようと思ったのが、富士ヒルのブロンズリングが欲しい!というただそれだけ。直前2ヶ ...

続きを見る

このように、快適性重視でゆるポタ・ロングライドを楽しみつつも、レースにも参戦できる、”オールロード?”に近いような使い方ができている。実際太いタイヤで砂利道とか結構走っている。

チューブレスタイヤとタイヤ+リム幅のワイド化により快適性も大幅に向上するので、逆にフレームの硬さが快適性に与える影響は相対的に小さくなるのは間違いない。

そう考えると、ミドルグレードのピナレロF5でなく、最初からDOGMAの方が幸せだったのかもしれない。